オーイ!とんぼ59巻発売日。スポ根進行まっしぐら。まぁ,それだけ彼女が追い込まれた出来事の後なので,あの気晴らしは若い者の特権。アリだ。そしておいらが大好きなクタさんが再登場。詳しい住所も本名もわからん彼への連絡方法がウケた。あの方法が実用になるなんてさすがトカラだ。クタさん,久々にとんぼに会えて嬉しそうでなにより。そして元気そうでなにより。

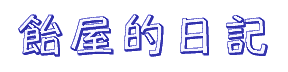

今日は昼からずっと低気圧頭痛がひどかったので,火曜からずっと動かしているBME280のデータを見てみたら案の定。結構な勢いで低下していた。夜に大雨の予想だったが,データにもちゃんと出てくるんだね。

縦の目盛間隔を10/28と合わせたので縦方向が長くなっているが,それだけ急に気圧が落ち込んだという話。

Googleのタイトルロゴがハロウィン仕様のパックマンだ。なぜパックマン?と思ったが,よく考えてみたらあれはパックマンがお化けに追いかけられながらエサを全部食べたらクリアだった。そう,お化けがでてくるのだ。このタイトルロゴだが,クリックしたらちゃんとプレイできるパックマンが昔なつかしいBGM付きで起動した。操作はスマホだとフリック,パソコンは矢印キーだ。そういや昔,後楽園ホールの向かいにあったゲーセンにブラウン管9画面のパックマン筐体があった。縦横3倍,都合9倍に拡大されているのだ。なかなか楽しそうではあったが,この筐体,レバーのメンテが最悪でマトモに操作できない問題があった。それでも普通に何面もクリアする猛者がいたんだよな。

アマゾンプライムビデオに「はーい!ミャクミャクです」なんてアニメがあったので,今更ながらみてみた。ミャクミャクと大阪のおっちゃんがでてきて,ミャクミャクがボロアパートに住むおっちゃんに拾われて居候して,事あるごとにおっちゃん相手にSDGsを語るのだけど,おっちゃんには理解不能で適当なオチがついて終わる内容の2分アニメ。このおっちゃんがいい味だしてるんだわ。ググってみると,3月に某有料放送でやってたらしい。おっちゃんはタクシー運転手。もしかしたら中島みゆきのタクシードライバーのような苦労人かもしれん。うん。

餃子の王将のラーメン鉢,ダブルスタンプのお陰で今年も入手。何度か値上げしてからすぐ1000円行くようになってしまったので難易度が下がっているような気がする。昔は色々頼まないと1000円いかなかったので難易度高かったのだ。

BME280だがラズパイにつなげてブレッドボードに刺したままなので,折角だから昼間ずっと動かして室内の気圧を記録してみた。天気図と見比べて答え合わせ。標高も加味すると,だいたい合ってる気がする。ボッシュ指定の面倒臭い計算プログラムの動作は問題なさそうだ。これはこれで,止めずに今週ずっと記録しておくかね。

気圧が昼頃に一度下がっている。室温は室内なのでほぼ一定。

この時間帯だけ湿度が下がっていたので,陽射しで上昇気流が発生していたのかも。

今月発売のガチャガチャで東海道新幹線発着メロディコレクションってのをみつけた。新大阪と名古屋と東京と京都のボタンを押すと車内放送が鳴るらしい。おいらはそんなウルトラメジャーな駅に興味はないが,別の意味でウルトラメジャーな三河安城ならめちゃくちゃ欲しい。正直,降りたことないし,駅前に何があるのかも知らんが,ウルトラメジャーな所以はのぞみやひかりの車内で聴けるアレだ「この電車は三河安城駅を時刻通り通過しました。およそ9分で次の名古屋に到着します」。これで起きる人はおいらだけではないはず。逆パターンは「小田原駅を時刻通りに通過しました」なのだが,小田原は普通に乗降する人が多いのでつまらない。やはりインパクトが強いのは三河安城だ。この音声で目覚まし時計を作ってみるのはどうだろうか。えっ,マイク持って録音しに行って自作しろって? ごもっともです。

最近低気圧頭痛が酷いので,下がり傾向になったときに何か予告が出せないかと,マイコンで気圧を測定する仕組みを考えてみる。昼間に気圧が下がり傾向にあったら特定の音楽(mp3データ)を鳴らすとか,そういう奴だ。もちろん,夜中には鳴らないようにする仕掛けも入れておく。となると時刻管理できる方がありがたくて,簡単なのはNTPが使えるRaspberry Piだ。どうせ大した負荷ではないので他の仕事をしているRaspberry Piに同居させればよさそう。デバイスは用途的にオーバースペックだがメジャーなボッシュのBME280を使用。コイツは中にフィルタを持っていて,例えばドアをバタンと閉めたときのような一時的な気圧変化に対して過敏に反応しないようにすることができるのだ。プログラムはpythonでもperlでもなんでもよいが(シェルスクリプトでも作れそうだ),せっかくデータシートに計算式ならぬCのサンプルコードが載っているので,勉強も兼ねてライブラリを使わずにCで自前実装を考えてみる。ところがこれにハマってしまった。データシート通りに計算しても正確な値が出てこないのだ。1時間くらい悩みながらデータシートとニラメッコ。このセンサは内部の測定誤差を補正する補正値が18種類も工場出荷時に書き込まれている。この補正値は測定データのレジスタ同様にI2Cで読み出せる。値は16ビット(一部8ビット)で書き込まれているのだが,扱う値が大きいのでこの補正計算は32ビット以上でないと上手くいかないようになっている。この16ビットの補正値データをI2Cインタフェースからリトルエンディアンで拾い,その値をそのまま計算に使ったのが間違いと判明。15種類の補正データのうち,11種類のデータが符号付きデータだったのだ。つまり,16ビットから32ビットへ符号拡張してから計算式に入れないとおかしな値になってしまう。そこを直したら室温20.83℃,気圧1001.81hPaと出た。1000hPaを割らないだけマシだが低い。でも今日の頭痛はあまり酷くないので,低いまま変動はないのかもしれない。

なんだかんだで,結局CでBME280用のライブラリを使わずRaspberry Pi(およびI2Cが使えるLinux)から室温と気圧と湿度が出るプログラムを書き上げた。Cで書くのは結構久しぶり。LinuxでI2Cをいじる場合,I2Cの読み書きができるデバイスドライバがカーネルに含まれるので,デバイスファイル(/dev/i2c-1とか)が使えるのだ。デバイスファイルをopenして,ioctlでスレーブデバイス(BM280の場合は0x76)を設定すれば,あとは普通にwriteでデバイス内のアドレスを指定する。複数バイトをwriteしてデータを書き込むか(1バイト目がアドレス,2バイト目以降はデータ),writeでアドレス指定の後にreadで読むことができるのでかなり手抜きができる。例えば,アドレス0xd0の内容を読むのであれば,0xd0を1バイトWriteした後に1バイトreadすれば良い。アドレス0xf2に0x03を書き込むならば,0xf2,0x03と続くバイト列をつくって,2バイトwriteすれば良い。補正データをアドレス0x80から128バイト読み込もうと思ったら,最初に0x80をwriteした後に128バイトreadするだけだ。手抜きし放題。余計なことをしない分ArduinoのWireライブラリよりも断然楽。で,プログラムを書き上げた時点で室温20.78℃,気圧996.72hPa,湿度69.791%だ。バグってなければ昼から更に5hPaも下がったってことかねぇ。

上野のパンダ詣にいくつもりだったのだが,雨天のなか何時間も行列する体力なんてないので中止。八潮の秋月詣に変更。特価品の中にMini-DINの4ピンプラグがあったので購入。昔,ビデオやテレビのS端子で使われていた奴だ。もう使うことも無いと思うが,最近あまり見なくなったので逆に貴重品かもしれない。いざ必要になってもすぐ入手できるのか微妙だ。4つで百円なので購入。ほかにI2Cのメモリ24C256を1レール。あと,100uF/X5R/2012の特価セラコンとか。100uFの2012サイズって,秋月の通販からは結構前に消えたので特価販売は有難い。

先月群馬県某所で入手した下仁田ねぎ揚げせんを食べてみる。ハートチップルと似たようなモノと予想し濃いめの普洱茶を淹れておいて正解だった。比較的素朴な味で結構美味いのだが,絶対に他人に会えないくらいネギ臭くなる。ハートチップルのニンニク臭とは別の角度で破壊度抜群だ。昔の広東人の知恵というか,この手の食い物に対して普洱茶は最強だと思う。お茶で流してせめて口の中だけでも爽やかに。

販売者は伊香保温泉の温泉饅頭屋さん「新和」

漫画ネタつづき。今度はモーニング。8月31日のロングサマー,今日で記念すべき連載100話だそうだ。おいらはマガポケで先月からちょこちょと無料で読んで97話まで読んで,コミックDAYSで無料で2話追加して99話まで。最新話はさすがに有料みたいだ。タイムリープ物はよくあるが,これはタイムループ物。8月31日が延々とループするのだ。でてくる話もみな青春の夏の思い出。ただ,記憶を繰り越せるのは主人公の男女だけで,他の人達は9月1日深夜0時になるタイミングで8月31日深夜0時にループして,全てなかったことになる。全くの他人だった主人公の2人がくっつくまでがちょうど99話。その間に日々色々なことが起きるのだが,2人の記憶だけを残して全て0時になったら24時間前にループしてしまうので,2人以外から見ると実質1日。なので色々なパラドックスがあって面白い。うーん,いつになったらこのループから抜け出せて,2人が本当の意味でくっつくことができるのだろうか。もっとも,ループから抜けてしまえば連載終了なんだろうけど。

ヤングマガジンの伍と碁,前にネタにしたことあるが,マガポケで1巻丸々。疲れているのか,碁石が並んだ碁盤がQRコードに見える。うーん,だめかもしれん。

まだ10月だというのにもう音楽関係でブラックフライデーのセールが来ている。EARLY BLACK FRIDAYって,なんじゃそりゃ。

神田の運転免許更新センターに行こうとして「神田センター」でググったらスロット屋の神田センターに着いたなんてアホな話がバズってた。そんな店知らんぞとググってみたら,神田北口のみとやだ。駅前徒歩0分の立地。そんな便利で家賃の高そうな場所に運転免許更新センターがあるわけないというツッコミはあるのだが,それはおいといて,このパチスロ店。いつの間にか閉店して業態転換。いまの店はパチスロではなく,定額制のスロットなので,パチスロではなくゲームセンター扱い。1時間いくらで何回でも回せる(ただし景品はナシ)って奴だ。看板みてみるとみとやのままで,MITOYAと書いてあった部分に「センター」と書いてあるだけの変更。これじゃ気が付かないわ。サイトをよく見ると2026年2月までの限定営業と書いてある。そう言われてみると確かに周辺には空きビルもあるので,あの辺一帯で再開発するのかね。うーん,ちょっと行ってみたいな。料金は2時間2千円,3時間3千円,無制限4千円と書いてある。ゲーセンで2時間遊ぶのと似たようなものか。大人の事情で撤去されてしまった歴代のマシンが揃っているそうで,なんだか面白そうだ。

どうでもよいが本物の運転免許更新センターは外堀通りの先の目立たないビルのテナントだ。すいているのでおいらもそこで更新したことある。入口に一応看板が出ているが,ボーっと歩いていると見逃す場所だ。ビルのドアをあけてエレベーターで3階だったかそんな感じ。以前は並びにあったコープビルという特徴的な建物が目印だったのだが,隣の日立と合わせて再開発中なので只の工事現場。これじゃわからんな。駅前の元みとやに間違えて行く位だったら神田のセンターは迷うのでやめたほうがいいような気がする。ちなみに最寄駅はJRの神田ではなく千代田線の大手町。綾瀬寄りの改札をでて,外にでたら目の前の大通り(日比谷通り)を首都高が見える方向に進んで,神田橋を渡ったらすぐの神田橋交差点を右折。神田橋から見て手前側の歩道で,交差点際にある区営住宅の隣の目立たないビルが目的地。改札からは5分もかからんと思う。

ネコかるライブの日。なのだが,ここのところ毎日ものすごく疲労しているので家でおとなしくしていることに。うーん,来週だったら行けたのだけどな。

10/13の続き。ADコンバータをI2C出力とS/PDIF(TOSLINK)出力で聴き比べてみた。各々の基板を用意しているが,同じ基板に部品をどこまで載せるかの違いなので,アナログ部分からADコンバータ+クロックまでの回路と部品は全て同じだ(誤差はあるかもしれないが)。ADコンバータの先は,I2S出力の方はアイソレータ(ISO7760)が,S/PDIF出力の方はS/PDIF変換LSI(DIT4192)とTOSLINKが載ってる(あと,おまけでリセットICも)。アナログからADコンバータまでの回路と部品が同じなので音の違いはほぼ無いのだが,I2Sの方はほんの僅か曇った感じで,S/PDIFの方がヌケが良い。まぁでも,実用上はどちらもOKだ。ISO7760はグラウンドのノイズやUSB由来のノイズだらけの毒電源は絶縁できるが,自らが電源系のノイズを結構ばら撒いてくれるのではないかというのが予想。それは予想済みなのでADコンバータの電源とISO7760の電源は個別のレギュレータにしたのだが,さて,真相は如何に。

今年の7月以来の久々の舞台。今回も他と合同なのだが,まぁ,そこそこ上手く歌えたような気がする。金曜日に完成したマイクを早速試してみた。マイクバーはK&Mの236を使用。いわゆるA-Bセッティングで録音。さすが無指向性というか,なかなかの臨場感だ。このマイクは結構使えるかもしれない。オススメ。

睡眠時間を取る為に急いで帰宅し,音声とビデオを編集してメンバーに公開。まあ,自分も含めて言いたいことは沢山あるが,そこそこの出来でよかった。おやすみなさい。

明日のステージに向けて午後まで練習。ついでに昨日のマイクを試験。問題なさそうだ。練習終了語,クタクタになりながら秋月詣。格安抵抗箱とラテパンダが格安で置いてあったが,格安抵抗箱はともかく,ラテパンダは今更Windowsのシングルボードコンピュータなんか興味ないので見送り。更にクタクタになって帰宅。おやすみなさい。

ビックサイトでホビーショーが始まったそうだが,ことし面白そうだったネタは模型店用のタミヤカラー塗料スタンドだ。模型店用の什器を一般販売するのだという。さすがにパクトラタミヤもといエナメルではなく,アクリルの水性カラーとスプレーの方だ。このサイズだとグンゼの塗料も現行の瓶なら入る。これ欲しい... でも置き場所無いなぁ。まぁでも,ストックとして使うならともかく,各色1個ずつではスペース効率が非常に悪い。模型店用なので,ストックするのがそもそもの用途なのだ。まぁ,それはそれで上手い使い方を考える神がそのうちネットのどこかに出てくるかもしれん。

昨日のマイクのつづき。先月ポチったスポット溶接機が届いたので仕上げ。テストが絶対必要とはよく言ったもので,パラメータをある程度最適化しないとすぐにモゲたり真っ黒に焦げたり,凄い火花が散って大穴が空いたりもする。その辺の最適値探しの為に最初は材料をいくつか無駄にしないと進まない。6φのパイプと7φのパイプの間と,6φのパイプとステンレス網のグリルの間はコイツでスポット溶接してみた。7φのパイプとAXP221間もなんとかしたかったが,以前の銅箔テープも今回の7φを入れた直結もなかなか最適解がみつからず,ここは諦めてエポキシ接着剤で接着。導通は特に問題なし。とりあえず自分の声のテストではいい感じに使えたので,明日の練習でテストしてみるか。

これで完成。本体には結局つかなかったスポット溶接痕がいくつか。お恥ずかしい。

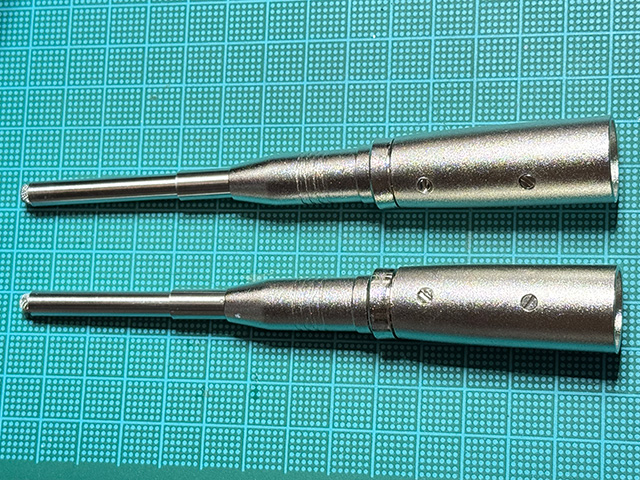

先週テストした無指向性マイクを改良したものを作ってみる。MEMSマイクの端子をそのままハンダ付けするのは端子あまりに小さいのと,プレヒートした後で一瞬でつけないと壊れてしまうというハードルがある。なので基板を起こしてリフローしたのだが,音穴については基板の厚み(0.5mm)分だけ深くなってしまっているのだ。そこで,基板の上半分を切り落として,配線部分だけを用い,音穴部分は裸にするというアイデアはどうだろうかということで,第二弾を作成。あとはほぼ同じなのだが,本体のパイプが6φに銅箔テープを巻いて厚みを出した状態でClassic ProのAXP221に突っ込んでいたのをやめて,6φのパイプとAXP221の間に7φの短いパイプを挟むことにした。そのままではAXP221に入らないので,AXP221は7mmのドリルでザクっておく。そこに7φのパイプを立てて,さらに6φのパイプを伸ばすという方法。果たして上手くいくのだろうか。

MEMSマイクを基板に搭載したところ。円形の部分が音穴。グルッとシールドの円形パターンが回っている。

本来は円形全部を基板に半田付けするのだが,下部ほんの少しだけ基板に半田付け。

リード線の半田付けランドは紫外線硬化エポキシ樹脂で絶縁保護。こういう時は便利だ。

キャセイから謎の案内が。マイル制度が変わるらしい。ここ5年位あまり乗ってないので縁がないのだが,ついでに2人でエアチケットを買うと1人につき1万1千円OFFという案内も。これはお得だ。そうは言っても為替の影響でANAの方がお得なんだよなぁ。おいらはどちらかというと年末年始やGWでも安いキャセイ派なのだが,今年はすでに10万超だ。それに大外れ機体があるのが難。A330なら2-4-2,A350なら3-3-3なのでアタリだが,777だと3-3-3から3-4-3に改造してクソ狭くなった大外れ機体が。A350だと思って予約しても,直前でシップチェンジが入ってハズレの777なんてこともある。ANAの香港線なら2-3-2の767か3-3-3の787しかないので楽なのだ。

今度の日曜の発表会の練習。だいたいできた。まぁ,この程度歌えるなら恥ずかしくないと思う。

先週のADコンバータのつづき。I2S側ではなくS/PDIF側からもなんとかならんか。例の中華基板は残念ながらファームウェアを書き換えないと無理っぽい。色々ググってみると,アマゾンで売っているCubiluxの44K,48K/16bitのドングルの他に,hifi.meってとこに96K/24bitまで使える製品があって,注文していた奴が届いたのだ。中身はDACの方でお馴染みのSA9023。こいつはファームウェアのコンパイラが残念ながら個人では入手できないので,このコントローラで入力しようと思ったらこのような製品を調達するか,ROMイメージをごにょごにょするかしないとならない。まぁ,96Kってのが中途半端だが,USBのフルスピードは最高速度が12Mなので,このあたりが限界なのだ(SA9023の限界でもあるのだが)。96K/24bit/2chで4.608MHz。これに上りと下り(録音と再生)を定義して,更に倍。だいたい9〜10Mくらいになるのだ。市販のUSBオーディオはもっと高解像度の奴もあるが,上りか下りだけに絞ったか,もしくはフルスピード12Mではなく,ハイスピード480Mを使ったものか。これはこれで色々と面倒なので,96K/24bitあたりで妥協。ちなみに,フルスピードよりハイスピードの方が速いのは,USB規格を作った時の最高がフルスピードで,ハイスピードは後から足した規格だからだ。で,早速DIT4192を使ったS/PDIF出力の方の基板に接続して動かしてみた。当たり前だが普通に動く。I2S版とS/PDIF版の音質比べはもう少し暇になったらやるかね。

午前中は指揮棒振り。午後はグレゴリオ聖歌の学習。今日のテーマはロザリオの聖母マリア。そして10月はロザリオの月。ロザリオはよくキリスト教徒の小道具で出てくるが,アクセサリーではなく勤行に使う実用品だ。アヴェマリアをお経のように何度も唱えるので,何回唱えたかわかるようにロザリオの石で数えるのだ。一周回ると功徳があるのかは知らん。使い方は,最初の十字架が使徒信経(Credo),次が主の祈り(Pater Noster),そしてアヴェマリアを3回の後,栄唱(Gloria 〜 et in saecula saeculorum. Amen.)。ここまでがイントロ。Pater Nosterはグレゴリオ聖歌でミサを捧げていないと馴染みがないかもしれないが,ほかも含めて信心があってもなくてもラテン語でスラスラと出てきてしまうのは合唱人の性か。もっとも,実用にするときはラテン語ではなく日本語で良い。この先が輪になっている部分で,再び主の祈りの後,アヴェマリアを10回唱えて栄唱というのを都合5回繰り返す。という道具。アヴェマリアを何回唱えたかわかるように,アヴェマリアは小さい玉,栄唱は大きな玉になっている。玉を持ちながら一回唱えたら隣の玉に持ち替える方法で数えるのだ。ことの始まりは托鉢修道会のドミニコ会で,日本では鎌倉時代。寺院(教会や修道院)の腐敗が批判されて民衆に異端の宗派が支持されたのが背景。そこで僧侶(修道士)が托鉢で清貧生活しながら街頭で説教をし,異端から信徒を取り戻す活動の中で始まったもの。洋の東西問わず,似たような事情で似たような風習が広まるというのが興味深い。

しかし勤行とはいえ毎日53回もアヴェマリアを唱えるのは大変だ。西洋にはチベット仏教のマニ車(一回回すとお経を一回唱えたことになるありがたい道具)はなかったのだろうか。

今日から8日後のステージと来年早々の演奏会に向けて強化合宿の指揮棒振り。とは言っても明日はグレゴリオの勉強会なので今日と明日午前中だけ。今日はそれなりの練習ができた。この感じだとなんとか間に合いそうだ。

今日は昭和100年10月10日だそうで。だからどうなの?って話でもあるが,そうか,あれから37年も経つのか。夏くらいから毎日のニュースの筆頭が吐血だ下血だという話。九段上でいつもうるさい街宣車も病状を心配しているのか静かだった。皇居一周ジョギングをしようとすると50m毎に警官がいた警官に職務質問されまくり。もちろん警視庁にそんな余裕があるはずもなく,全国から応援に来たらしい。道案内は無理なので聞かないでという話もあったっけ。なんだか懐かしいわ。

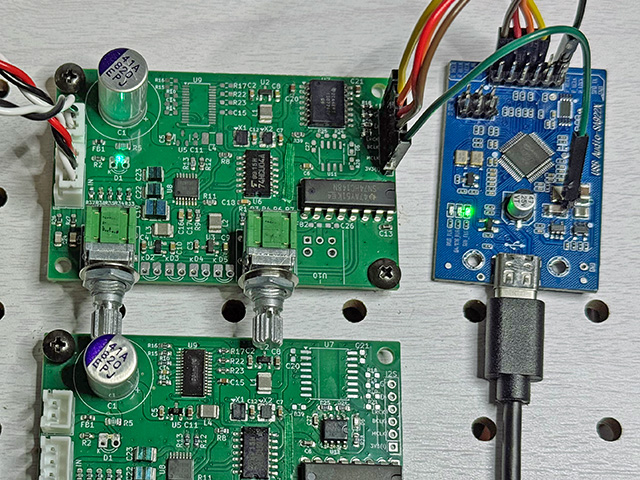

9/18と10/2のADコンバータの続き。10/2の基板をもう一枚,DIT4192のかわりにISO7760を乗せたバージョンを作成。9月に使い物にならなかったSA9227搭載中華DDC基板に突っ込んでみた。9月のブレッドボードのときはクロックが訛ってしまってひどい音だったが,基板化すると48Kも96Kも問題なく再生できる。さすがにおいらの駄耳でも48K/16bitと96K/24bitの違いがわかる。このADコンバータは96Kで使うのが良さそうだ。強制切替ではなく何もガードをかけていないので,BCLKを48K(3.072MHz)にしてUSB側を96Kにすると,USB側が48Kを96Kだと思って動くので,この状態で録音したファイルを再生すると倍速再生になるのが面白い。90年代の業務用DATで,48Kで録音して44.1Kで放送してしまった放送事故が偶にあったが,何もガードをかけていないというのはそういうことだ。なので,注意しなければならないのは,このADコンバータのクロックをマスタにした設定での録音時は,Macが中華DDCから送られてくる96K(実際は48K)を信じ切っているところ。モニタしても倍速にならない。一通り録音が終わって,いざファイルを聞いてびっくりするという面倒な話なのだ。

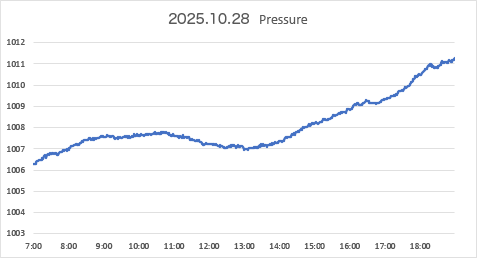

上がI2S用でISO7760を実装。下は10/2のS/PDIF版。

どうにも嘘っぽい国勢調査を提出。5年前や10年前と比較すると,AIの発達のお陰なのか外国人による偽書類や偽サイトが簡単に作れるようになっているのにコイツは変わらないんだよなぁ。まぁ,個人情報ではあってもたいした情報ではないので良いけど。

昨日の指揮棒振りでついでに先月末作成のShinさんのPA工作室で紹介されていた無指向性のMEMSマイクを真似て作ったモドキが正常動作するかテスト録音してみたので中身を確認。なんだか凄く素直な音だ。なるほど。iPhoneの音と言われればそんな感じもする。無指向性で,音場感が凄く良い。音は小型の安物コンデンサマイクと比べると異次元だ。空気穴を開けていないので無指向性で,いい感じに360度の音を拾っている。遠近の影響も受けてはいるが極端ではない。これは使えるかもしれない。半導体技術でこんな素晴らしいマイクがつくれるようになるとは。昔々,LPレコードはCDになり,アンプやスピーカーもそこそこ進化しているのにマイクは何十年も前のモノからほとんど進化していないなんて言ってたオーディオ評論家がいたが,これはLPレコードからCD以上の進化かもしれん。

指揮棒振りの日。一番心配だった曲が練習の甲斐ありそこそこ上手くいって先が見えてきた。まぁなんとか来年早々の演奏会には間に合うかどうか。

田園都市線の脱線は信号の連動装置の設定ミスで,本来青になってはダメなケースなのに青になってしまっていて,そこに電車が突っ込んだというオチが。夜だしトンネルやカーブで見通しが効く場所ではないのでそんな設定ミスがあったら事故になるだろうに。何が心配って信号のシステム屋だ。徹夜で他に同様な設定ミスがないか見直し作業をやらされているに一票。身体や精神お大事に。でもなんだかおかしい話だ。2015年に設定変更したときのミスだというが,そうであれば,今回の回送電車が滅多にやらない特殊な運用ではない限り,今までの10年間,何らかのヒヤリハットはあったと考えるのが妥当。ということは,そのヒヤリハットの現場の声を潰してきた連中が社内にいたか,そもそも会社の仕組みとして現場の声がなかなか上げられないのかもしれないという予想が。まぁ,おいらは月数回乗る程度で普段の利用者ではないし,株主でもないので他人事だが。

中秋節。今年は閏月が入ったので新暦10月だ。引っ越しのときに以前香港で購入したリトルグリーンメンのランタンとか出てきたが,どこかにしまい込んでしまった。残念。

昨夜の田園都市線の脱線。今朝は復旧しないだろうなと思っていたら案の定。旧新玉川線沿線のLUUPの在庫が一斉に無くなったそうで。溝の口に場所がないにせよ,梶ヶ谷のあんな狭い場所に折り返し作るからだよなぁと思いつつ,そこしか場所がないのも確か。梶ヶ谷といえばおいら的には駅ではなくR246の渋滞ポイントの印象なのだが,そんなことはおいといて,不通区間が渋谷と鷺沼の間だという。二子玉川ではなく鷺沼だ。中央林間から鷺沼までの客は横浜線なり横浜市営地下鉄なりで逃げられる。梶ヶ谷の人は溝の口まで歩けないこともないだろう。宮崎台と宮前平は少し距離があるが鷺沼まで歩くかバスだ。問題は渋谷から二子玉川の旧新玉川線区間の人たち。三軒茶屋なら世田谷線で逃げられるが,他は結構キツい。R246以外は狭隘路ばかりでバスは大渋滞。池尻大橋なら機動隊の前を通って住宅街を抜ければ井の頭線の駒場東大前だが,土地勘がないと難易度高。運休区間を短くして二子玉川折り返しは可能なのかどうか考えてみる。車両は長津田にあるので出せないが,そこは偶々営団か東武に残った車両を使うか,営団か東武から借用するとする。折り返しは事故の時にたまに話題になる用賀の先にある渡り線が使える。ここから上り線に入ればできないことはないが,普通に考えると1本しか入れない。用賀から二子玉川を往復すると都合4キロくらい。信号が使えないので何かあったらすぐ止まれるように時速30キロで徐行したとして,加速と減速を考えると往復約10分の折り返し5分でせいぜい15分間隔。朝ラッシュを捌くのは無理だよなぁ。無理するにしたって渋谷がどうにもならない。となりの副都心線のように渋谷で簡単に折り返せるなら営団側が3〜4分間隔,東急側が15分間隔なんて器用なことができるのだろうが,半蔵門線の渋谷では無理そうだ。やはり渋谷から鷺沼まで不通が妥当か。

来週末までにトランクルームでモノ探ししないとならないのだが,そのためにはトランクルームの中のモノを少し我が家に移動しないとならないので,GWからずっとサボっていた部屋の片付け。真夏ではなくなったのが幸い。

商店街のイベントは今日も続く。昨日のドイツのソーセージを今日も頂く。美味いんだよなぁ。

商店街で毎年恒例の大イベントをやっていて朝から物凄い騒音なのだが,まぁ,去年は騒音モロ被りのところに居住していたので,今の引っ越し先はそれよりはマシ。相変わらずカラオケ大会からだが,後半のバンド演奏になるとこちらが本命なのか上手い人たちもでてくるのが面白い。去年からドイツのソーセージを売る店があって,今年も美味しく頂けてありがたやありがたや。

自民党総裁戦,オールドメディア大外しで面目丸潰れ。まぁ,日本に限らずどこかの国も去年トランプ大勝で大外ししているし,昔ながらのテレビや新聞の扇動が効かなくなったというのは時代の流れなのか。松下政経塾出身で初の自民党総裁だ(首相という意味では過去に野田さんがいるが)。そんな時代が来るなんて松下幸之助も墓の下でびっくりだろう。で,一番最初に頭をよぎったのが大相撲の内閣総理大臣杯。神事なので彼女のことだから代理を立てるのだろうけど,土俵に上がらなければよいのだから,是非スーパー歌舞伎のようにワイヤーロープで吊って空から登場してほしい。

アマゾンのワイヤレスイヤホン Echo Buds の前世代モデルが2千円台の大特価だったので手を出してみたのだが,これが大失敗。まったく充電できないゴミが届いた。色々悩んだが時間の無駄。電池が完全に死んでいるようだ。まぁ,ここで無理矢理充電して火事になるような仕様でないだけマシなのかもしれんが,レビューを見る限り不良品がかなりの割合で混ざっていることを知ってて大特価放出したと勘繰ってしまう。やはりアマゾンデバイスはさっさと動作確認した方がいいな。返品期限は1ヶ月だ。3時間くらいコレで悩んで,その後,返品手続きと梱包と返品伝票作成とローソンへの往復で1時間。都合4時間の無駄で済んで運が良い方か。

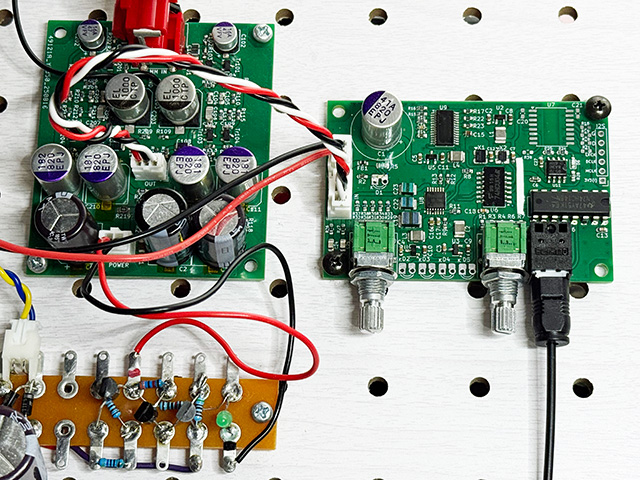

8月から続けているフォノイコライザーアンプに接続するADコンバータ,ようやく基板が届いたので部品を載せてみた。余計な回路を載せているので秋月C基板サイズ。PCM1808とDIT4192とS/PDIF光トランシーバだけなら半分位になる。先週の台風の影響を思いっきり被ったお陰で深圳からの発送が普段3日くらいで届くのがフライト遅延が続いて1週間以上。まぁでも,国慶節より前に日本に届いてよかった。回路はそのうち工房に載せようと思うが,ブレッドボード上に組んだものとほぼ同様。入力の半固定抵抗は調整が面倒なので4段階の簡易Lパッドに変更。録音用なのでこれで十分。ブレッドボード時はカップリングにAVXのフィルムコンを入れていたが,これはPMLCAPに変更。サ行の暴れがおとなしくなった。Vref端子のコンデンサもPMLCAP 10uFを奢っている。ここは大容量の高分子電解にするのが面白そうだがどの位まで耐えられるのか。出力はDIT4192によるS/PDIFと,ADコンバータの出力そのままのI2S出力の両方が出る。I2Sの方は一応アイソレータが乗るようにしており,1素子だけ逆方向のアイソレータをつけて,半田ジャンパを飛ばせばスレーブ動作もするようにしたので2枚つかって4ch入力も可能だ。アナログ部分は入力の簡易LパッドとCRフィルタしかないので,ぺるけ式イコライザアンプ基板に接続するとオールディスクリート構成だ。改めて聞いてみると,PCM1808って安物だがそれなりに頑張れるADCなのではと思う。そろそろ在庫が無くなりそうな気配はあるが,秋月で180円で購入できる限り良コスパ。少なくとも現段階で当初の目的だったベリンガーの安物UMC202HDの置き換え用途には十分過ぎる位だ。PCM1808の少し上位のADCにPCM1802ってのがある。こいつもシングルエンドで使える。SNRは6dB違うが99と105なのでどんぐりの背比べ。THD+Nの優劣はわずか3dBだ。おいらの駄耳でわかるくらいの差は出るのだろうか。違いがあるとすれば,内蔵フィルタが別物なので,それが音のキャラクタの違いにはなりそうだが。

右側が今回作成のADコンバータ基板。すっきりした音だ。

DIT4192は変換基板から剥がして使い回し。I2S出力側のアイソレータは未実装。

星空撮影時に使う赤ペンライト,先日は見事に家に忘れてきたのだが,そもそも持っていこうと思っていた赤ペンライトは舞台の調整室用なので星空撮影に使うには明るすぎなのだ。アルカリ乾電池を電圧が低いニッケル水素電池に変えて少し改善したがイマイチ。グレーの静電袋もイマイチだ。いっそのこと舞台照明用のポリカラーを被せてしまえ。と,以前舞台照明屋のS氏から頂いた見本帳を出してきて色々吟味。74番(青)や80番代(紫)が調子良い。コイツ,昭和の昔はハンズで売っていたが今は入手困難。ググってみると音家においてある。これはありがたい。しかし1枚780円だ。随分と値上がりしたというか,この値段で頑張っているというか。しかし相手は赤色LEDであり,ハロゲン電球を使う訳ではないのでオーバースペックだ。児童の工作用色付きセロファンでも大丈夫? うーん,ここは物理的に解決するのではなく,電気回路的解決として3.7Vリチウムイオン乾電池+定電流ダイオードの組み合わせの方が良いかもしれん。いや,それなら単純に抵抗を交換するだけで良いのではと思って分解してみたが,基板が外れないのでこの方法はボツ。やはり青セロファンをヘアーゴムで留める位が妥当か。