演奏会の日。大きな粗相もなく無事終了できてなにより。見に来て頂いた方,ありがとうございます。おやすみなさい。

通話用に愛用しているG'zOne TYPE-XXの電池がへたってきた。まだまだ使えそうだが持ちが悪い。4年も使っているので当然といえば当然なのだが,問題は電池パックだ。京セラのガラケーは何故か純正電池パックの流通が悪い。純正品はauのKYY31UAAだが,これはかなり前に入手困難になってしまっている。そこで中華の互換品以外で他に使えそうな電池を物色すると,ドコモのKY01が使えそう。早速入手して入れ替えてみたが,普通に使えそうだ(もちろん,自己責任で)。ただ,コイツは電池を引っこ抜くタブがついていない。これはスコッチの透明粘着テープで代用。熱を持つと面倒なことになりそうなので,あとで貼り替えるかね。

定格とサイズと端子位置は全く同一。取り外し用のタブがないだけ。

タブの代わりのテープはあとでもう少しマトモなテープにするか。

日曜に発注した公演パンフレットは無事届いた様子。印刷も問題無しだということで一安心。

昨年入手したノイトリック50周年記念のコネクタでケーブルを仕立ててみた。いつもはカナレのL-4E6Sだが,今回は宗旨替えでモガミ2534。オーディオ屋が喜ぶ無酸素銅だ。コイツはテグスが入っている代わりに,紙は入っていない。網線がメッキ無しで編み方も解きやすいのでケーブル作成時の作業性はモガミの方が良いな。まぁでも,ライブ録音に使うのでケーブル作成の作業性や音質よりも耐久性が重要。耐久性で考えるとモガミ2534は無酸素銅を使っていることと,網線の編組から考えるにカナレL-4E6Sの方が上だ。音質にしたって,数メートルであればケーブルの素材云々よりも半田付けの上手さの方が効いてくる。ベテラン職人(パートのオバチャン含)が作るケーブルは音が良いのだ。もっとも,この50周年記念コネクタのケーブルを使う場所はプロテクター無しで踏まれたり引っ張られたりするような場所ではないので,どうでも良いのだが。

昨日の夜,フライトレーダー24でCSC9678って便がトレンドに上がってた。CSCって何だと思ったら四川航空。乗客は人間ではなくパンダだ。A330で20時13分に成田を出たらしい。で,現地時間の今朝5時に無事搬送先に到着。上野を出てから都合17時間。2匹共よく頑張った。うんうん。

月末の演奏会に向けた最後の練習。だいたい仕上がったというか何というか。あとは本番の集中力に期待かな。

今日から五月蝿い選挙。選挙カーのPA屋とポスター屋にいきなりの特需。選挙カー用のPAシステムといえばミマツ音響だが,店は何年か前に煙草屋になってしまった。あのすしざんまいのオヤジのような両手を広げた山本社長の看板はミマツ音響と真光無線と九州電気で同じモノ。選挙用のPAは電線屋の九州電気に受け継がれているらしい。Webページを見ると2026年2月8日投開票の衆議院議員選挙に向けて、弊社店頭に豊富な在庫をご用意しております。日本全国に発送手配可能ですので、お急ぎの方もまずは納期の確認からお気軽にお問合せ下さい。店頭でお持ち帰りも可能です。なんて書いてあるのが頼もしい。紹介されている製品の中にビックパワー600Wシステムってのがあった。都合600Wのアンプ(300W×2)と200W耐入力のホーンスピーカー4ないし8台,電源は400Ah以上のアンプ専用バッテリーだそうだ。こりゃとんでもない迷惑なシステムだ。ハイエースの屋根につける看板作成とスピーカー取付もやるってのがなかなか。

昨日の葬式パンダ,案の定,オールドメディアが煽ってる。アンタ達,返還時期は彼らが生まれたときから決まっていたことをなぜ報道しない。姉は延長したが,あれはコロナで受け入れ側がそれどころじゃなかったので特例だ。そんなことファンは重々承知。親パンダ返還だって糖尿にしてしまったのは上野の責任なのでどうしようもない(パンダは笹以外の良いもの喰わせているとすぐ糖尿になる)。どうしても見に行きたければ海外に行けばいい。香港のパンダはテーマパーク内のアトラクション扱いなので入場料が高くイマイチだが台湾は動物園なので入場料は数百円だ。

月末の演奏会のパンフレットを入稿。自動チェックでトンボが自動認識できないトラブルが。色々やってみたがダメで,結局素材だけ流用して作り直し。どこかバグってるんだろうな。随分と時間がかかってしまったが,今日は上野のパンダ最終日だ。葬式鉄ならぬ葬式パンダ,観覧当選してたらパンフレットどころじゃないだろうし,当選しなくてよかったというか何というか。

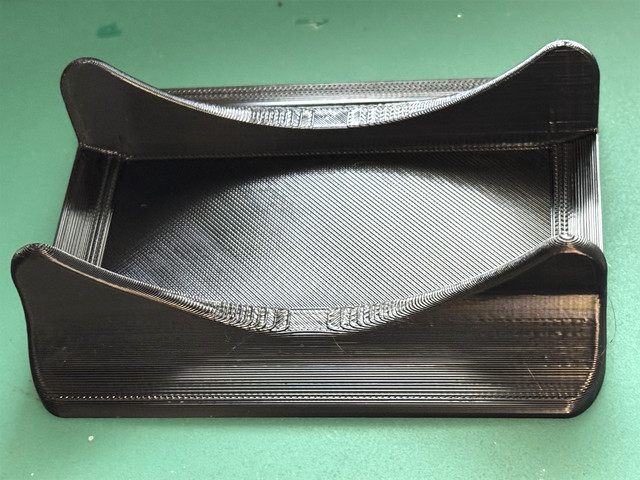

トイレットペーパーホルダーを3Dプリンタでつくってみた。トイレの暖房機が昨年の引っ越し時から壊れていたままなので,某家電量販店のセールで買ったものに入れ替えたのだが,壊れた暖房機は上に予備のペーパーを置くのに丁度よかったのだ。新しい奴は上に物が置けない仕様なので予備のペーパーの置き場所がなくなった。仕方がないのでスチールラックの部品を備え付けの手摺に養生テープで貼り付けてペーパーホルダーにしていたのだが,せっかく3Dプリンタがあるので作っておこうかと思ったもの。なかなか良い感じだが,PETGでは底板が剛性不足だったかペーパーを載せると微妙に反る。商品にするなら側面に補強を入れないとクレームが来そうだが,自家用なので省略。

100円ショップにありそうで無いんだよなぁ。

久々にモルゴーアカルテットのコンサートに行く。チケットに開場13:30,開演19:00とお茶目な時刻が書いてあったが,昼公演の版下を流用してコケたか。アンコールでバンマスの荒井さんが謝ってた。何が楽しみだって,コジモ・カロヴァーニの「オーロラ」。こんな曲だ。作曲者はチェロ弾きのイタリア人で作曲もやる人。果たしてオーロラは現れるのか。モルゴーアのメンバーはどこぞのオケの主席ばかりの錚々たる人達だが過去にピンク・フロイドを弦カルに編曲してみたりとかやりたい放題のバンド(!?)。こういう曲をやるときは目の輝きが違うような。

月曜の続き。アリエクに注文したMCXコネクタのオシロプローブが深圳から届く。って,注文したの月曜なのだが,メチャクチャ早くないか? 暇なのか? まぁ色々あって暇なんだろな。もっとも,このプローブ,普通のプローブの先にMCXコネクタがついているだけで,中にトリマコンデンサが入っている訳ではない。なのでプローブのお約束であるキャリブレーションができない。方形波を喰わせてみると少しトゲが出てしまう。まぁそれはそれ,所詮はオモチャか。

昨日のつづき。3Dプリンタでケースができたのでマイコンボードを組み込んで動かしてみる。昨年夏に使ったのはSeeedStdioのXIAO ESP32C3だが,コイツは外付けのシートアンテナを使う仕様。ケースの内側に貼ってもよいが,できれば基板内蔵アンテナの方が有難い。というわけで同じSeeedStdioのXIAO ESP32C6を使う。CPUパワーは必要ないが,コイツは基板内蔵アンテナが使える。環境はいつものArduinoで。ボードマネージャのSeeed社の指定は espressif/arduino-esp32 なのだが,2.0.17のままではC6は使えないので,とりあえず最新の3.3.6を突っ込んでおく。ソースは昨年夏に作成したものをピン番号だけ変えてそのまま流用。ってことでライブラリは ESP32-BLE-Keyboard を使う訳だが,これが BleKeyboard::begin(void) の中でコンパイルエラーになる。

/Users/hogehoge/Documents/Arduino/libraries/ESP32_BLE_Keyboard/BleKeyboard.cpp: In member function 'void BleKeyboard::begin()': /Users/hogehoge/Documents/Arduino/libraries/ESP32_BLE_Keyboard/BleKeyboard.cpp:106:19: error: cannot convert 'std::string' {aka 'std::__cxx11::basic_string'} to 'String' 106 | BLEDevice::init(deviceName); | ^~~~~~~~~~

おいおい,std::stringがStringに変換できないってよ。そりゃそうなのだが,ちょっと待て,昨年夏にコンパイルしたときは問題なかったぞ。と思ってGitHubのESP32-BLE-Keyboardのissuesを見てみると#313にあった。ESP32のライブラリが3.0.0になったときにコアファイルに変更が入り,非互換になったのだとか。2.0.17に戻せば問題ないそうだが,今回使うESP32C6は3.0.4からのサポートだ。ここでは要求する文字列クラスが違うだけなので,安易な方法だが,issue #313に従ってこんな感じでライブラリを書き換えてみる。

void BleKeyboard::begin(void) { BLEDevice::init(String(deviceName.c_str())); BLEServer* pServer = BLEDevice::createServer(); pServer->setCallbacks(this); hid = new BLEHIDDevice(pServer); inputKeyboard = hid->inputReport(KEYBOARD_ID); // <-- input REPORTID from report map outputKeyboard = hid->outputReport(KEYBOARD_ID); inputMediaKeys = hid->inputReport(MEDIA_KEYS_ID); outputKeyboard->setCallbacks(this); hid->manufacturer()->setValue(String(deviceManufacturer.c_str()));

ESP32-BLE-Keyboardの中で,ESP32の3.0.0からc++のstringクラスではなくArduinoのStringクラスを要求してくるのが,deviceNameとdeviceManufacturerの2つ。元がc++のstring形式なので,下線の部分のようにstring::c_str()を使って中身を取り出して,Stringクラスに変換しておけばよい。これでコンパイルは通るようになった。動作も問題なさそうだが,せっかく設定したdeviceNameはiPadのBluetooth設定画面で接続時には出てくるものの,一度接続するとデバイス名がなぜかnimbleと表示する。Nimbleデバイスを使う設定にはしていないのだが,これはこれでissueが出ていそうな気が。とりあえず動作はするので,あとで暇があったら調べてみるか。

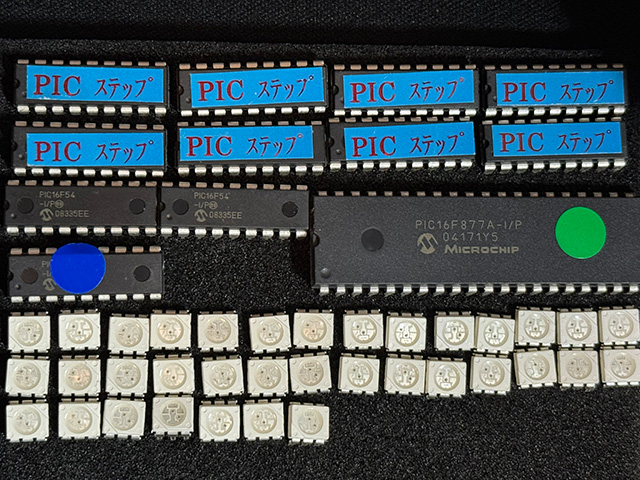

電池は千石にあったDTP502035(PHR),充電はXIAO ESP32上のICが管理してくれる

フットスイッチのプラグを刺すと電源が入る仕掛け。あとは上蓋をパチっと嵌めれば完成。

1月もあと10日しかないので,餃子の王将で12月と1月フェアーのあんかけラーメン。上に載っている具は他でみたことあるような具ばかりだが,それはそれ。しかしこのラーメン。あんかけから食べていくと下の麺が固まりになってしまうのが難。日高屋のような中太麺を2/3茹でで出すなら問題なさそうだが,王将はやらんだろうな。

昨日のつづき。現物合わせで調整しながら3D CADデータがなんとなく出来上がったので,0.2mmのノズルに入れ替えて本番印刷。ドラフトは数分〜十数分で終わるのだが,本番は0.2mmで充填率100%なのでさすがに2時間以上かかる。おやすみなさい。

今度の演奏会では昨年夏に演奏した曲の再演もアリ。こいつは途中でベースラインを歌いながらパーカッションを演奏する。パーカッションはずっと鳴らしているので譜めくりできない。暗譜すりゃあ良いが例によって全然暗譜できていない。そこで昨年7/17にネタにした譜めくりペダルを使うにして,昨年のは急造品で見た目がイマイチだったのでせめてケースに入れて電池も内蔵してやろうと計画。ジャストサイズにしないならタカチのプラケースで十分だが,せっかくなので3Dプリンタを使って作ってみることにした。Bambu LabのA1 miniは0.4mmノズルでドラフト出力モードであればかなり速いので,適当に現物合わせしながら追い込んでいく形で。横蓋だと実装しにくいので上蓋にしてみるとか,マイコンボードを固定する壁を追加するとか,ホントにいろいろ。

部屋の片付けをしてていたら,昔懐かしいDSO Quad - Aluminium Alloy Blackを発掘。そういや,一昨年の夏に発掘して,またどこかにしまっていたのだっけ。どこで買ったのか忘れたが,たぶん千石あたり。さすがに内蔵電池が放電しきっていて電源が入らない。充電前に,まずは裏蓋を開けて電池が妊娠して膨らんでいないか確認。ダメだったら千石あたりで950mAhのリチウムポリマー電池を買ってこないと使えない。幸い,問題なさそうなので充電開始。とりあえず充電は問題なさそうなので電源をONしてみる。液晶画面は見事に尿液晶だが実用にはなりそう。ただ,MCXコネクタのプローブがでてこない。一緒に出てきたのはデジタルプローブだけだ。まぁ,コイツで測定するならデジタルプローブで十分な気がして,当時もそう思ったのだろうな。それはそれ。

演奏会のリーフレット作成。折角なので無料になったAffinity3を使ってみる。多少の癖はあるが使い勝手は悪くない。リーフレット作成くらいならこれで十分のような気がする。問題は中身の方。曲紹介のスペースが小さいので,文字数を考えながら俳句や短歌のように情報を詰めていく。曲先の作詞と似た感覚だ。楽しい作業のような,苦行のような。

秋月のラインナップにアナログシンセ用のICがドサっと出てきた。以前扱っていた奴は70年代ヴィンテージの復刻品だったが,今回のラインナップは今世紀の新設計。過去の欠点が色々補正されている奴。世の中のアナログシンセへの要求がヴィンテージそのものより,ヴィンテージ風の音作りができるシンセへ変化したのかもしれない。そりゃ,電源入れて温まるまで音程がズレるとか,ステージの電圧変動で発振するとか,それもヴィンテージの味だと思うプレーヤーは年寄りだけなのだろうな。

秋月で扱い始めたインドのFPGAボード Shrike Liteが届いた。コイツはRaspberry Pi PicoのMPU RP2040と,ルネサスのFPGA SLG47910Vを同居させたもの。何が凄いって,価格がわずか¥1260だということだ。このFPGAは開発キットが無償で提供されていて,使い慣れたVerilogで記述できる。何が嬉しいって,ソフトウェア制御ではイマイチで,かといってRP2040のPIOで制御するのは敷居が高い(もしくは制御不可)のアレコレを,FPGAでハードウェア化してしまうことができるということ。まぁ,同じコンセプトのボードは以前からあるのだが,RP2040にルネサスの低密度低コストForgeFPGAの組み合わせで低価格ってのはある意味魅力かもしれん。皆様お試し用に買うのか(おいらもその一人だが)秋月の在庫がみるみると減っていく。問題はこれをいじって遊ぶ時間がしばらく無いことなんだよな。

TVerのフジテレビのニュース番組が放送事故起こしてた。Macの画面が映ったまま。まぁ,TVerだから放送事故にあたるのかは微妙だけど。

電池マークがあるのでMacBookか。時刻はなぜかアメリカ太平洋時間。

平塚でポニーが逃走したニュース。ポニーの名前は東風(こち)というらしいが,おいらは文字メディアでこのニュースを知ったので,脳内にあのシンセのイントロが鳴りっぱなしになってしまった。

Mac引越しつづき。前のIntel版は発熱が酷いので下にファン,上に大型ヒートシンクを載せていたのだが,今度のApple silicon版はそこまで熱くならなそうな感じ。なので普通に縦置きできそう。そこで縦置きスタンドをネットから拾ってきたデータを用い3Dプリンタで印刷。強度が出るよう肉圧を増したら0.2mmノズルだと印刷時間が7時間と出てきたので,0.4mmノズルに変更。精度不要なので十分。それでも3時間近くかかるが,やはりこういう小物をつくるときに3Dプリンタは便利だ。

さすがに0.4mm+黒PET-Gだと積層ラインが目立つ。

ソフトも色々動かしてみたのだが,一つだけ問題発生。PhotoShop Elements 2022が動かない。「Adobe Photoshopは、このコンピュータでは動作しません。最低限のシステム要件はMac OS Xです。」と出てくる。ググってみると結構被害者はいるようで,最新OSのTahoeでは動作しないらしい。一つ前のOSに戻すにしてもコイツはプレインストールOSなのでバックアップなんてある訳がない(Intel版のバックアップならあるが)。Tahoeに対応しているバージョンはサブスクか3年版(実質サブスク)で永続版は無いので,こっちもついにAffinityに乗り換える時が来たのかもしれん。まぁ,反響が大きければ永続版のElementsを出すのだろうけど。

Macの引越し。Mac mini(intel 2020)からMac mini(2024)へ。ポチったのは12月半ばだが今頃になって届く。おいおい,月曜に「もう少し納期かかりそうです」ってメール来たばかりじゃないの。そりゃ,64G/1Tなんて変なオーダーするから待たされるのだろうけど,円安かつメモリ高騰のいま,値上げしないのは有難い。しかしもう少し早く届けば昨日のFCPも比較的快適な環境で編集できたかと思うとなんだか。それはともかく,動作確認も兼ねて旧環境(これも64G/1T)をまるまるコピーした後,CubaseやStudio Oneなんかのライセンスを移行。Studio OneはいつのまにかFender Studio Oneになっていた。よりによってフェンダーかい。同じ目的のソフトに,大昔,同じギターメーカーのギブソンに買収されたあとアッサリ捨てられたVisionってのがあったおかげで,古くからのMacユーザーはギターメーカーに買収されるのを警戒するのだが,フェンダーは果たしてどうだろうか。ちなみに当時はCubaseとVISIONとLogicとPro Toolsの四強。ところがVISIONはギブソンに買収されて廃棄。LogicはAppleに買収(こちらはまだ残っているがMac版のみ),Pro Toolsはサブスクのみに(あとで永続版も出るのだが),Cubaseはヤマハになってしまった。そんな中で出てきた新興勢力のStudio Oneもフェンダーに身売り。うーん。それは置いといて,他にも細かいソフトのライセンス移行。VMWare Fusion上のWindowsはintel版なのでコイツでは動作不可。これは仕方がないので旧環境を活かすしかない。arm版のWindowsはMacbook Airで使っており,コイツのシステムディスクはstick型の外付けSSDに突っ込んであるので,新Macで使いたければ差し替えて使える筈。とりあえず,一通り動作確認して問題はなさそうな感じ。

昨日の練習をFCPで編集してYouTubeにアップロード。以降,おいら的忘備録。ソニーのハンディカムのAVCHDデータを無劣化編集してFCPに読み込ませる方法。Windows環境のペガシスTMPGEnc MPEG Smart Rendererでザクっと余計な部分を削る無劣化編集したあと,音声をリニアPCMに設定しBDMV向け無劣化tsファイルを吐き出す。tsファイルはそのままでは読めないので,末尾を.tsから.mtsに変更。実はBDMVデータをそのまま.mtsにしても読めるが,ドルビーデジタル(AC3)をFCPが認識しないので音無しになる。音だけリニアPCMにすることで,FCPで普通に使えるデータになる。今まで,Handbrakeとか使って劣化させてたのが不要になるのは有難い。

月末の演奏会の練習。まぁなんとかなるような,なんともならないような。

指揮棒振りの日。朝から準備して,昼から晩までみっちりと。まぁ,なんとか演奏会ができるくらいの品質には届きそうな感じ。

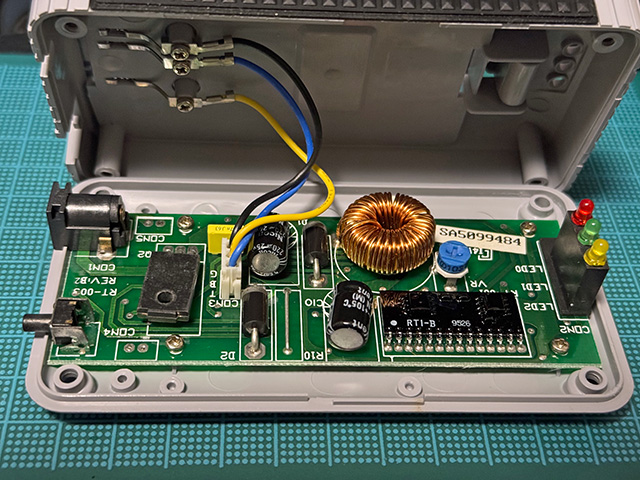

先日の秋月おたのしみ袋に入っていた謎充電器の蓋を開けてカラカラ音の原因を探ってみた。なんと,他のSMD部品が入り込んでいただけだった様子。なのでこの充電器は普通に使えそうだ。色々調べてみると,これは90年代に阪和興業という会社が売っていたアナログ携帯電話用バッテリーパック充電器だった。アナログ時代なのでニッケル水素電池用だ。ドコモの携帯電話がニッケル水素からリチウムイオンになったのは結構後の話で,デジタルになってもしばらくニッケル水素のまま。この当時の携帯電話機は裏蓋がそのままバッテリーパックになっている物が多く(今でもハンディ無線機はこの構造),これをパカっと外して充電器に搭載すれば急速充電ができる。その間の待ち受けは別のバッテリーパックを使えば良いという割り切り。この頃の技術者は,まさか十何年後にバッテリー内蔵で交換不可の電話機が主流になるなんて思いもしないだろう。で,この充電器。中の回路は初版のキットDVD-ROM(1999年版)に載っている-ΔV方式ニッカド/ニッケル水素電池6本用急速チャージャー・キットのものと考えてよさそう。定電流充電になるので,7.2Vだろうが8.4Vだろうがあまり関係ないっぽい。この回路図には定数が書かれていないが,解析した猛者がいらっしゃった。さて,せっかくなので充電器に仕立てようかねぇ。

スーファミのカセット用ドライバーで開くと思ったら山数が違ってた。

仕方がないのでヤットコで開けたところ。

正月にチケット取りを奮戦したお陰でまたまたパンダ詣。1週間先の予約が昼の0時からできるようになっていたのだが,中々の争奪戦だった。先着順でチケット取れたのもこの三連休まで。今週は火曜定休で,水曜からは抽選で当選した人だけに。ラス日1日前と,ラス日のラス公開枠を応募してみたが倍率何倍なんだろうか。まぁ,順当に考えるとおいら的ラストパンダなんだろうな。

パンダの後は某ワークショップで歌披露の本番。パンダなんか寄っている暇も気力も無い筈なのだが,それはそれ。パンダ優先ってことで。

レイレイは笹の食べ方も貫禄ついてきた。(ウォーターマーク入れてます)

今日は大人しく笹を頬張るシャオシャオ。(ウォーターマーク入れてます)

背中に緑のラインがあった頃が懐かしい。

パンダ舎出口付近から望遠撮影。この角度で見るとシャオシャオは母親に結構似ている。(ウォーターマーク入れてます)

ガラスが反射して中のパンダはほぼ見えない角度なのだが,あってよかったC-PLフィルタ。

でも安物なのでいつもの黄色服の警備の姉御だけほんわかと写ってしまいボカシ入れ。

久々に首都高の東京都部分を端から端まで移動。神奈川の端から千葉の端ってのはたまに乗るが,東京の端から端までとなるとなかなか。東京の西端は環八。5号は笹目通りだがこれは環八のようなものだ。東端は江戸川。6号が少しだけ埼玉にはみ出すが一応江戸川の手前なのでそれをなかったことにすると,高井戸か用賀か羽田から三郷なんだろうな。東京均一料金があった頃はそれが一番のお買い得ルートだった。

先週のピアノフレームに置くマイクを使って先日火曜に録音したピアノを聴いてみた。いい感じに録れてる。金網の癖は思ったほどは出ていない。これなら実用になるかもしれん。

フェルメールの真珠の耳飾りの少女が今年の夏に大阪に来るらしい。ぜひ見に行きたいのだが,クソ暑くてとても動く気にはなれない時期だ。8月21日から9月27日までというので,どこか一日くらい。うーん。そういやちょっと前に真珠の耳飾りの鳥ってネタがあって,おいらはモナリザと牛乳を注ぐ鳥を買ったのだが,コイツも買っておけばよかった。

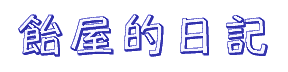

昨日の新春お楽しみ袋整理のつづき。

PICステッピングモータードライバーキット用のPIC16C54 元は30年近く前のキットだ。手元にあった初版のキットDVD-ROM(1999年版)にも載ってる。余程余ったのか8個入ってた。残念ながら消去不可なので使うならばこのまま使うしかない。モータードライバをつけてステッピングモーターを回すか。でもステッピングモーターなんて使うアテが無い。そいやステッピングモーターの励磁音でRYDEENを演奏したネタがYouTubeにあったなぁ。他にも,中華イヤホンとかチップLED(これも色々)とかコンデンサとかクォーツとか。5.1KΩの抵抗袋が入っていて,これは昨年末に買ったばかりなので少し悔しい。それでもまぁ,もし昨日のGPSが只の不燃ゴミだとしても1000円分は十分元が取れた気がする。

PIC16F877A ちょっと昔の全部入りマイコン。AVRやRP2040がある今となっては使い道が...

角形2色LED 35個も入ってる。あと1個あれば6x6のマトリクスができたのだが。6本足のLED。6本足なら普通はフルカラーLEDなんだろうけど,なぜか端の1列だけLEDチップが実装されていない。光るのは緑と赤だけだ。

2SD1781K 昔売ってた奴だ。ドライバには使えるかもしれん。

PICステップと書いてある奴がキット用のPIC16C54。

誰の趣味かわからんが,確かに当時の秋月の書き込み済ICは派手なシールが貼ってあった。

2SB1694T これも昔売ってた奴。普通のPNP。1A流せるが上限200mWなので使い所が微妙。

2SC4181 テープ品なのになぜか半端な37個。NECの高hfeトランジスタ。スペックは1600〜3200。試しに1つDCA75Proで実測したら2414と出た。ノイズはわからんが,これでプリアンプを作ると面白そうだ。

2SK2055 10個。こちらもNEC。スイッチング用Nch-MOSFET。

DTA114 20個。ROHM製っぽい。いまどき珍しい足つきの方。

CH521S-30PT 大量。以前扱っていた超小型のショットキーダイオードだ。

基板用スーパーキャパシタ沢山 松下製。何気に全部5.5V定格なのがありがたい。0.22Fが10個,1Fが1個。

チップ抵抗沢山 2012(0805)サイズの82Ωと1608(0603)サイズの1KΩ,1MΩ。他に1608x8サイズの集合抵抗4.7KΩ。x8は秋葉原で普通に売ってないので何気に有難い。

チップコンデンサ 何と0603(0201)サイズ(0.6x0.3mm)。これが48〜50個で1本。都合14本で約680個。老眼に喧嘩を売ってるとしか思えない。売られた喧嘩は買う。測定してみたら14本全て0.1uFだった。他に3216サイズの1uFが195個。こちらは大きすぎ。

丸ピンICソケット 20ピンが10個。これは少し前に特価で買った気がする。

今月の演奏会に向けてホールの制作打ち合わせの帰りに寄った秋月で新春お楽しみ袋に手を出してみる。

H8/3069 LANコントローラ付きボード うーん,普段からRaspberry Piを使っていると有り難みを感じないなぁ。他にも色々。おいら的にはドリル刃とGPSが動けば1000円分はアタリ。あとは明日整理するかね。

謎のトーンコントロール基板 こんなキットあったかなぁとググってみると,以前からお楽しみ袋の定番で時々入っているものらしい。回路を解析した猛者も。以前,NFJのトーンコントロール基板も別のジャンクで入手しているので,作り比べるとネタになるかもしれない。製品化しなかった理由はわからんが,RCAコネクタの穴が見たことないタイプだ。ひょっとしてコネクタ欠品でボツ?

東芝の人感センサ付きモジュール 基板単品では使い物にならなさそうだが,ちょうど焦電センサが必要だったので部品取りとしてはありがたい。

USB接続のGPSモジュール こりゃ動作品ならお買い得だ。シリアルポートとして認識して,いつものGPSデータを送ってくれるものらしい。

松下製テレビチューナーモジュール ENGF4301G 平成初期のアナログテレビに入っていた奴。今となっては何の役にもたたなさそうだ。

謎の急速充電機 これ,昔売ってたやつだ。中からカラカラと音がするので部品取り用か。

F型コネクタケーブル テレビとビデオを繋ぐ奴。テレビそのものが無いので不要。

AE-TPS7A基板 TPS7A4700がそのまま載ってる。超ローノイズな可変電源ICの基板だ。半田のブリッジはなし。ターミナルとケミコンが無いことを除けば1200円で売ってるキットと何ら変わらないと思ったのだが,この手のジャンク基板にありがちなICやダイオードの逆取り付けも無い。何がジャンクなんだろうと他の間違い探しをしてみると,なんとDIPスイッチが上下逆についてる。でもこれ,上下逆でも普通に動くよなぁ。まぁ,お買い得だったということで。

φ1.05 再研磨ドリル刃 何気に一番嬉しいのがコレ。ってか,コレが見えたから購入。5回目の再研磨品だがウチで使うには十分。

仕事始め。明日のホール打ち合わせの資料を作成。ついでに明日の指揮棒振りの練習内容も検討。まぁいろいろ。

飴屋工房の2025年版を書き始めた。なかなか多くて終わりそうもないが,取り敢えず夏までのいくつかのネタを近日中に公開予定。ってか,そんな暇あるのだろうか。いや,ないな。

11月以来のパンダ詣。今月26日が上野での最終公開日。予想通りオールドメディアが政治に絡めて色々と煽っている。そうは言っても,もともと2026年頭までという契約なのだし,繁殖適齢期なのだから仕方がない。運良く予約チケットが取れたので,葬式鉄ならぬ葬式パンダ。興味の対象が違うだけで,やってることは葬式鉄と同じだ。まぁ,葬式パンダは姉のときも同様だが。チケット争奪戦が厳しいのかガラス映り込み防止の真っ黒の服を着てバズーカレンズを持ったガチ勢のお姉様方は意外に少なかった。映り込みなんてC-PLフィルタでなんとかなるものだが,被写体がじっと座っている訳でもないし,観覧時間制限でじっくり構えている時間もないので,C-PLフィルタはあまり役にたたない。もっとも,バズーカだとレンズフードが邪魔でC-PLフィルタを回せないという問題も。おいらは安物中古カメラに中古の中望遠とC-PLをつけて,屋内屋外問わずガラス越しではレンズフードを外しているが,中古はともかく,そういう人は少数派。なので黒服なのだ。今年に入ってから検疫の関係で室内公開オンリー。そのせいか,息子の方は少しストレス貯めているような感じもする。パンダの他に,先月末からトラの親子を時間を限定して公開しているので,それも目的。

娘レイレイは親父に似て堂々と食べる。(ウォーターマーク入れてます)

顔もなんだか親父に似てきた。

息子シャオシャオは母親に似たのか少しシャイ。(ウォーターマーク入れてます)

夏に生まれたスマトラトラの子供ベラニとレスタ

まるでネコのようにじゃれ合っていて可愛い。ネコ科なのだから当たり前かもしれんが。

ぬし様はお昼寝中。

マタコミツオビアルマジロ。今日はめずらしく元気だ。

こいつはとにかく素早いのでマニュアルフォーカス+高速シャッターでないと狙えない。動く被写体を狙う練習。

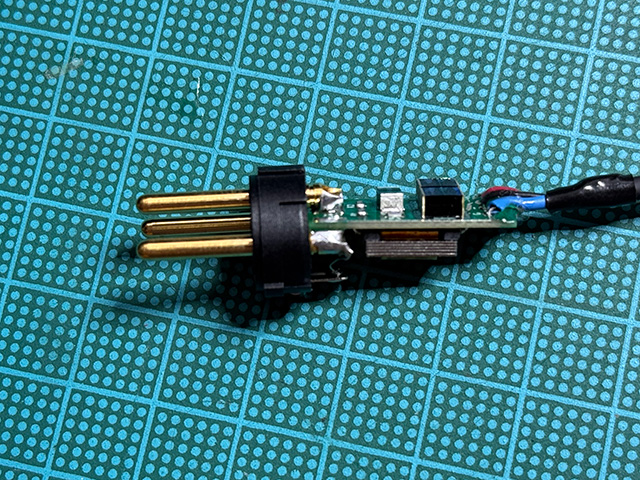

懲りずにまたマイクネタ。今月の演奏会ではグランドピアノのフレームの上に乗せて録音するマイクが必要になる。ピアノ蓋をあけると音量バランスが悪くなるので開けられないのだ。フレームの上に乗せて録音するマイクは昨年の演奏会用にも作成。昨年はECMのUEB-5361を使用。そこそこの音は録音できたが,演奏者がのってきてフォルテッシモになるとイマイチ。そこで今年はMEMSのInfineon IM73A135V01を試してみようと思った次第。回路はいつものShinさん回路。基板は以前作成したものを流用。MEMSマイク素子は基板にリフローした後,セリアにたまに置いてあるφ38mmのティーストレーナー(元はエコー金属のもの?)を分解したカバーの中に横向きに浮かせて収納。ケーブルは外径6mmのL4E6Sではピアノの蓋がしまらない。外径4.8mmのL-4E5Cでギリギリ。余裕を持たせようとするとモガミ2790(3芯)や2929(4芯)になる。シールドと3芯あれば十分なので,外径2.45mmの2790を選択。これなら大抵の隙間には通せそうだ。土台はアルミ切り出し10mm厚。ピアノのフレームに傷がつかないようフェルトを巻く。それとは別にティーストレーナーの半分を取り付けるベースをプリント基板で作成。これは一昨年,別のネタで試作してボツにしたものを流用。こいつとティーストレーナーを半田付けして,フェルトで包んだ土台にネジ留め。土台の下はダイソーのマウスパッドを切って貼り付けておく。これでとりあえず完成? はてさて。

完成図。これを横向き(ケーブルが右方向)で使う。

マイク基板を拡大。この構造だとタッチノイズが入りそうだが,誰も触らんので取り敢えず無対策。

コネクタ部。以前つかったトランス基板をそのまま格納。

いつもは銀メッキだが,今回は金メッキ。

あけおめ。ことよろ。噂のカルディのコーヒー福袋に今年も参戦。狙うのは勿論デラックスの方。割と早めに繋がったのだが,リロードのエラーが酷く決済でカード番号が全く入らない。しかたがないので手数料がかかるコンビニ後払いにしてチェックアウト。クレジットカード番号を記録させておけば良いのだろうが,そんな怖いことはしたくない。同じ目にあった人はおいらだけではないはず。

昨年の正月餅はアーニャちゃんの切り餅だったが,今年は懸賞で当選したリンベルのカタログギフトの寺田村の献上餅だ。山形の鶴岡の城下町だ。こいつを餅焼き網で焼く。なかなかのコシと風味。でもおいらにはネコに小判かも。

丸餅2パッケージとだだちゃ餅と,(写真にはないが)だだちゃ餡と普通の餡のセット