訳あって引っ越してきてからずっと音がでる状態ではなかったピアノの音出し。というかピアノ周囲の片付け。もっとも,引っ越す前からピアノの上は物置になっていたので今更なのだが,ものすごく久々にピアノ練習。指が鍵盤の重さについていけない。思えばずっと軽いキーボードを弾いてたんだなぁ。

グレゴリオ聖歌の勉強会の日。今日は5つだけ残ったSequentiaのうち,今まで取り上げていなかったLauda Sionについて。聖体(神父の祈りによって聖変化したパンとワイン→キリストの体)について歌った曲だ。そして聖体関連で Ave verum corpus も。モーツアルトやフォーレの曲が有名だが,グレゴリオの Ave verum corpus も美しいメロディだ。この歌は聖書にはない歌詞なので他のSequentia同様に作詞者がいる。14世紀のローマ教皇,インノケンティウス6世の作という説があるが,箔付けの俗説であり,それ以前,13世紀に書かれたフランシスコ会の写本があるらしい。歌詞の内容はLauda Sionと同じく聖体賛美。なのだが,Lauda Sionは聖体が何かというのを最後の晩餐から刻々と説いているのに対し,Ave verum corpus はマリアの身体から生まれた主の肉体というアプローチだ。マリアは出てくるがマリア崇敬ではなく,あくまで主の肉体がテーマだ。曲の最後の歌詞, Esto nobis praegustatum mortis in examine. これは何て訳したら良いのか。wikipediaには「我らの臨終の試練をあらかじめ知らせ給え」って書いてあるが意味不明。estoは命令形(〜してください)。nobisは私たちのために。praegustatum は,前もって味わう。motrisは死,examineは診断。なので,直訳すると「私たちのために,臨終の診断を前もって味わってください」となる。まだ意味不明だ。臨終の診断を味わうとはどういうことか。臨終の診断は,医師が脈拍と瞳孔を見て死亡診断書を書くアレではなく,死んだ後の審判のことだ。田舎に行くとよく見るキリスト看板の死後さばきにあうだ。カトリックの教義では私審判のこと。死んだ後に直ちに受ける魂の行先が天国か煉獄か地獄かという審判だ。キリスト教なので輪廻転生はない。ラテン語は日本語同様,語順に制限はないので,これを「死の審判に際して前もって味わえますように→前もって頂けますように」と書き換えることができる。これだと,我々には意味不明でもカトリック信徒には通じるようになる。これは聖体の歌なので,味わうのは死ぬ前の聖体拝領(パンとワイン)という解釈が自然。死ぬ前の聖体拝領とは,死んだあとの審判や試練に耐える糧。カトリック信徒の病人が危篤になると神父を呼んできて聖体拝領させるらしい。日本の慣習だと六文銭だ。三途の川の船賃。こじつけだが,もし三途の川が荒れていても,船が難破しそうな試練を乗り越えた清い体で天国へ行くための糧(費用)。これがないと三途の川を渡るだけでも苦労してしまう。それで,最後に「わたしたちのために,死んだ後の審判に際して予め聖体をいただけますように」ということになる。これなら納得。

よくコンサートのパンフレットに歌詞と訳詞を載せているところがあるが,こんな解釈の説明を書いていたらそれだけで1ページ使ってしまう。日本の俳句や短歌のように背景が省略されているので,その背景(カトリックの教義)がわからないと正確に訳せない。意味不明になるのも致し方なしか。

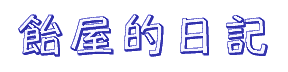

6/16の続き。ファミマの入店音センサをようやく基板化した。電池駆動可。1.5VのレギュレータはAP7354を選択。このシリーズは秋月扱いのAP7375を散々使っている。ピン配列が見慣れたIN GND OUT(番号順ならIN OUT GND)で,何かと使いやすいのだ。コイツなら左右ひっくり返して1117のINとOUTのパターンにAP7354のINとOUTの部分を同居させ,GNDだけ配線すれば簡単に1117とAP7354共用になるので,最初からそういうフットプリントを作っておけば良い。上限電圧が5.5Vだが,そもそも使った焦電センサ,松下のEKMC1601111が3〜6Vなので似たような上限だ。5Vアダプタか,電池3本駆動なら問題なし。

SMD部品実装済の状態でBOOTHに置いたら売れるだろうか。さすがに需要は無いか。

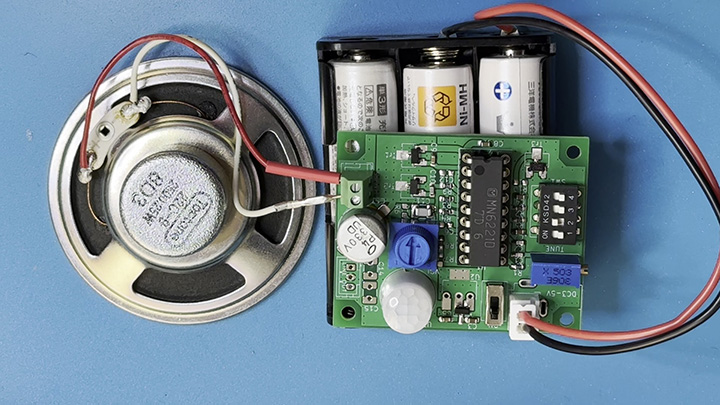

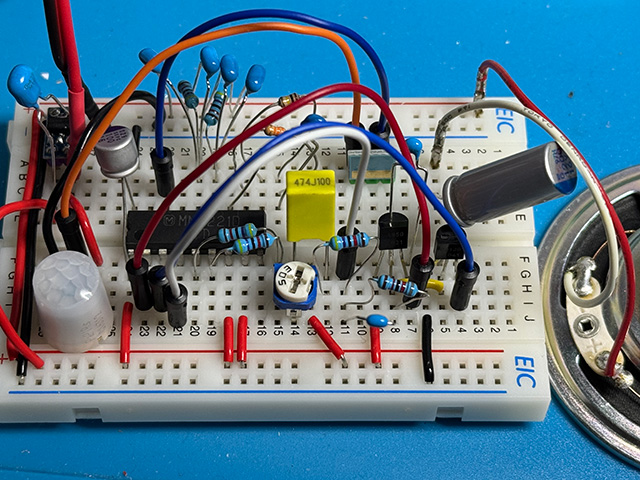

先週土曜の続き。先月から少しづつ作成していたBluetooth入力のミニワッター,ようやく基板完成。昨年の今頃に作成したBluetoothヘッドフォンアンプのBluetooth+外付けDAC部分と,ぺるけ式ミニワッターを組み合わせたもの。試しに音出ししてみたところ,これが結構いい音する。ぺるけ式の優しく包み込むような音色と,Bluetoothの利便性を足したような。スピーカーだけでなく,ヘッドフォンを鳴らしてもいい雰囲気の音。BM83に外付したDAC PCM5102Aとの相性もいい。そのうち工房ネタにするかね。

基板サイズはサービスサイズ(100mm四方)ギリギリ。DACから先が全てディスクリートなので余裕なし。

スピーカー端子はデジットの安物ジャンク+飴屋工房オリジナル基板。結構便利。

京都 苔庭めぐりパスポートの案内が飛んできた。苔大好きなおいらにゃ嬉しい企画だ。2日間有効で千円。これ,いいね。大原の三千院と勝林院,一乗寺の圓光寺,嵯峨野の常寂光寺と祇王寺,そして東福寺の本坊庭園。東福寺って京阪からJR京都行くときの乗換くらいしか頭になかったが,そういや苔の名所だった。まぁ,苔を見に来るモノ好きな外国人は多くないだろうから混雑はしていないと踏んで,急いで回れば1日でなんとかならんこともない。でもまぁ,2〜3日かけて回らんと体力持たんし,味わえないよなぁ。コロナ禍に1週間京都旅行したときと比べてホテルがだいぶ値上がり。うーん,暇と財力との勝負か。

ハイスコアガールダッシュ 7巻発売日。小春ちゃんは相変わらずイカす女だ。懐かしい旧キャラもでてくる。次号が楽しみな展開なんだが,次号は10ヶ月後の2026年4月。掲載誌が月刊なので仕方がない。

湖池屋の長崎黄金ポテトチップスが届く。希少品種ながさき黄金を使ったポテチだ。さつまいもとじゃがいもの合いの子のような黄色だ。甘くてクリーミーなので,こいつをポテチにするのは結構苦労したかもしれない。これはこれで普段の北海道イモとは全く違う別のスナック菓子だ。九州醤油も良いが,イモそのものの風味を味わえる薄塩がおすすめ。

えっ,ダイエット? 聞こえない聞こえない。

ここ2ヶ月くらいTVerで見ているテレビ番組に麻雀オールスター BS10チャンピオンシップってのがある。この番組は賞金総額一千万円をかけたプロ雀士同士のリーグ戦。所属リーグを縦断した32人のトップ雀士が8人づつ予選ブロックを組みリーグ戦を行う。いまはその予選の最中だ。ルールはいわゆるアリアリの関東ルール。完全アトヅケの喰いタンアリ。フリテンリーチ可。ドラは次牌で赤ドラ入り。そのほか,一般的なルールとは別に大会ルールとして先ヅモ禁止(マナーの類ではなく明確に禁止。アガリ放棄),山を倒しても2枚までなら不問ってのもある。試合なので実況アナウンサーと解説がつく。どちらもプロ雀士の楽しい実況と解説だ。次に何を切るのか解説つけて語ってくれる。囲碁将棋と違って麻雀なので,アナウンサーと解説は試合会場とは別室。半荘打つので野球みたいなドラマがある。そう。親が勝ち続けている内は先に進まない。野球がアウトを取らないと先に進まないのと同じ。オーラス南4局で親が跳満18000点を連続で出して都合10万点超えで終局なんて展開があった。こうなると止められない。誰か役牌千点で上がっていい加減終わりにしてくれと思っても,親が勝ち続けてしまうのだ。プロ同士なので危険牌の見分け方はお手のモノ。リーチしてもアガリ牌が他家にどんどん吸収されていく。その辺の勝負所も見てて面白い。放銃する危険を冒して役作りを進めるか,降りてその危険牌を生かして別の展開を待つか。そして実況も解説もテレビの前の貴方もそれがアガリ牌かどうかを知っている。って訳。

番組紹介はおいといて,この番組,提供が日清食品で,BS10なのでジャパネットも絡んでいる。TVerで見ているのでCMは冠スポンサーとは別。日清のCMやジャパネットのCMが流れることはないが, スタジオ中の至る所に完全メシのロゴが貼ってあるのでCMなんかなくても洗脳されてしまう。昨日,スーパーで完全メシUFOの見切り品を思わず手に取ってしまった。完全メシならぬ完全洗脳だ。怖い。食べてみると麺は頑張っている方。完全メシたる栄養素はビタミン剤っぽい香りがする大量の粉スープの中なのだろうか。UFOの液体スープと混ざると薬っぽくなくなるのが面白い。調味油をかけると焼きそばっぽくなる。味は悪くない。いわゆるUFOを期待すると液体スープ以外は別物なので人によっては唖然とするかもしれないが,これはアリだ。コスパ次第。

もはや伝説となってしまったレストラン,アンナミラーズが年末に復活するというニュースを江口寿史のツイートで知る。そういや彼,作品でネタにするくらいの大ファンなんだっけ。品川駅前に1店舗だけ残っていたのが再開発で閉店して久しいが,今度は外苑前駅近くのビルの1階と2階ということらしい。うーん,どこだろう。1階と2階が空きテナントになってるビルなんてあったかなぁ。ウリのホームメイドパイよりも店員のアルプス風味な民族衣装っぽいコスプレ制服の方が有名になってしまったあの店だ。気になるとしたら価格だ。飯を食うと軽く2千円くらい,喫茶としてデザート(といってもウリのホームメイドパイは結構デカい)とコーヒー(おかわり自由)で千円超。ファミレスだと思うと高級店,レストランだと思うと中途半端。これが平成デフレの牛丼290円時代に他店に負けてしまった理由の一つだと思うのだが,令和インフレの今,どのくらいのクオリティと価格帯で攻めてくるのだろうか。ありそうなのがホームメイドパイの小型化だがそれをやってしまうとウリがなくなる。コメダのシロノワールのようにミニ版に分けるのはやるかもしんが。

BM83使ったBluetoothミニワッターが中断したままだったので再開。ミニワッター部をつくる前に,まずはDACの音出しチェックなのだが,これが全く音が出ない。BM83のUSBは反応するのに,内蔵DACも外付けDACもダメ。この個体は秋月ジャンクのパック入りクリームハンダでリフローしたものだったのだが,コイツが鉛フリーの220℃品というのを失念していて鉛入り183℃品の温度プロファイルで炙ってしまったもの。このハンダを使うときはヒートガンを使って温度調整なしでハンダ付けしていたので気が付かなかった。おもいっきりハンダ付け不良が出たので再度炙り直したのだが,まぁ,そのときに壊してしまったのかもしれない。気を取り直して別のBM83と新しい基板で再作成。移植可能な部品は移植。まぁなんとか音が出るようにはなった。外付けDACは昨年同様PCM5102A。デジットのジャンクで10個入り2000円だったので,1枚あたりなら激安だ。経験上,コイツはRLCフィルタと電源供給の工夫で,そこそこいい音になる。スペースの関係で表面実装のセラコンだらけになるので嫌な人は嫌かもしれんが。

まだ夏至の時期だといういのに今週に入ってから梅雨が吹っ飛んでしまったのか夏っぽくなって色々と虫が出てきたので,おにやんま君を試してみることにした。パチモノならセリアにもあったが,ここは敬意を表してMade in JAPANの先発品で。大阪の町工場だ。化粧品の瓶に印刷するのが本業らしい。材質は羽がPETで本体がABS。化粧品の瓶の印刷屋ならではのチョイス。目は塗装ではなく別パーツでちゃんと光を反射するのが面白い。紫外線には弱そうなのが難点。うーん,日向に置くのはやめておくか。中国メーカーなら迷わずPVC使って一体整形して本物そっくりに作るんだろうな。もっとも,虫は視力が0.01未満なので本物そっくりである必要はなくて,色と光の反射を工夫すればなんでも良いのだとか。

凪のお暇9巻まで。ピッコマの無料はここで終わり。この作品いいわ。この先どう決着するかは色々ありそうだけど,周囲の男共も母も,皆幸せになるといいね。三角関係の方はどっちもダメだろうな。また新しい恋の予感で終わりとか,そんな感じかなぁ。

iPhoneのマリオカートツアー,ようやくレベル65到達。何年かかったのやら。

先月ネタにしたアマゾンの期間限定無料コミックの凪のお暇がピッコマで無料になっていたので5巻まで読んでみた。相変わらず画力イマイチで,少女漫画的展開のセルフパロディまで出てきたが,これ,なんかいいね。先が楽しみ。

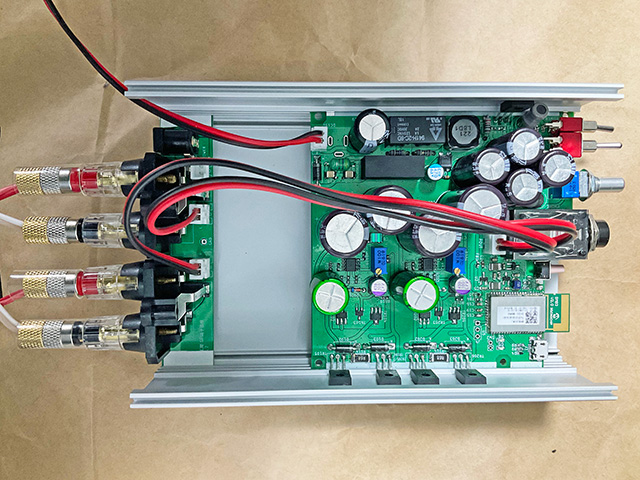

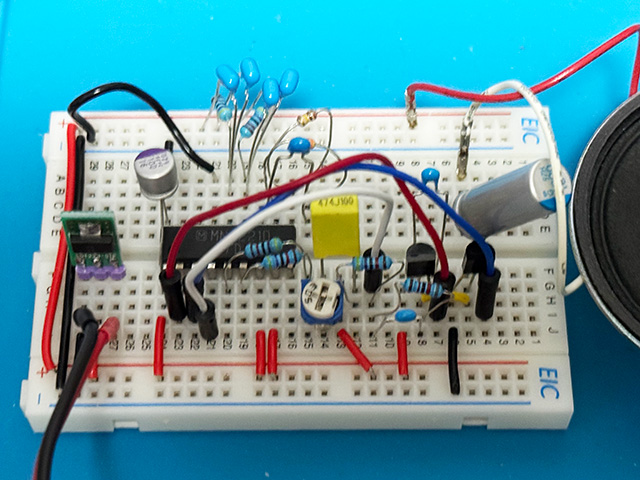

金曜日のつづき。せっかくファミマの入店音が松下MN6221Dオリジナルの音色で鳴るのだから,焦電センサをつけて人が近づくとファミマの入店音が鳴る仕掛けを考えてみる。焦電センサはオープンコレクタ型のモノなら外付け部品ゼロで楽だが,内蔵プルアップをアテにすれば外付け部品をつけたところでデジタルトランジスタ1個なので,松下のEKMC1601111をつけてみる。待機3mA,鳴っているときに44mAくらい。スペックを見ると焦電センサとメロディICのどちらも僅かな消費電流なので,ほとんど3Vから1.5Vを作成しているAZ1117の消費電流だ。そこでAZ1117を手持ちのUT7500にしてみる。MN6221Dの上限ギリギリ1.8V品しかないが仕方がない。コイツにすると待機1mA未満。鳴っているときは63mAくらいだ。電圧が1.5Vから1.8Vに上がったので多少消費電力が増えているが,待機時は1mA未満になった。これなら電池動作できそうだ。うーん,1.5V用の低消費電力のレギュレータを入手するか。

金曜日のブレッドボードを作り替えて焦電センサをつけた。

人が近づくとファミマの入店音が鳴る。それってそのままやんか。

NFJにワンオフ品のサブウーファーが入荷したので購入してみたのだが,本当にパッシブなサブウーファーで,XHコネクタが出ているだけ。アンプ要。なのでコイツのアンプを設計してみることに。丁度アンプが入りそうなスペースが箱に開いているので,そこを使って実装を考えてみる。普通につくればパネルと中身基板の構成なんだろうが,全部表面実装部品でつくれば裏面が基板で表面がパネルなんて技ができないだろうか。それもなるべく表面はグラウンド配線だけにして,信号線は出さないようにするとか。昔の片面基板での設計みたいで面白い。パズルを組むような楽しさがある。とにかく,ボリュームやスイッチやコネクタ以外の穴はナシ。アンプはICにして,直接表面パネルで放熱とか。熱のあまり出なさそうなデジタルアンプにすればパネルに触ってもほんのり温かいくらい? というわけで,アンプはデジタルアンプに決定。その前段にプリアンプと,ローパスフィルタをつける構成。デジタルアンプは何にするか。前に基板が焼けたジャンクアンプから取り出したヤマハYDA138があるが,これはちょっと癖がありそう。デジットにあったTI TPA3001D1あたりが色々と楽かもしれない。回路を考えてみるか。

車を修理に出しにいく。まぁこんな梅雨の雨の日に皆様どこにいくのか,結構な渋滞だ。まぁなんとかほぼ約束の時間に辿り着けたが,修理代はいくらかかるやら。

ファミマの入店音IC,松下のMN6221Dを入手したので遊んでみた。本当は別件のついでに専用基板を発注したつもりだったのだが,さらに別の基板のガーバーデータを送ってしまったらしく,昨日全然違う奴が届いた。気を取り直してブレッドボードで似たような回路を組んで試験。ファミマの入店音は9番,16番,17番ピンをオープンにして,15番ピンをグランドに接続した状態で電源を入れると永久ループ,15番ピンとグランドの間に押しボタンスイッチを入れて,ボタンを押すと1回だけ鳴るようだ。ここで押しボタンスイッチの代わりに焦電センサのオープンコレクタ出力をつければファミマの入店チャイムの機械そのものになる。また,15番と同様に16番だけをグランド接続した場合と,17番だけをグランド接続した場合はそれぞれ別のチャイムが鳴る。全部で3種類のチャイム。それとは別に9番をグランド接続すると,接続している間は松下の電話機の受話器側で聞けるベルの音がなる。いずれにしても先日の諏訪精工舎SVM7910とは異なり,データシートの回路例にフィルタが入ってないので矩形波そのものの音だ。これもSVM7910同様,NFBの抵抗に1000pFくらいのコンデンサを並列接続すると多少マイルドな音になる。ただしこの場合,2番ピンに接続するPNPトランジスタのベース・コレクタ間に入る発振止めのコンデンサは必須だ。これがないとおいらのブレッドボードでは発振してしまった。

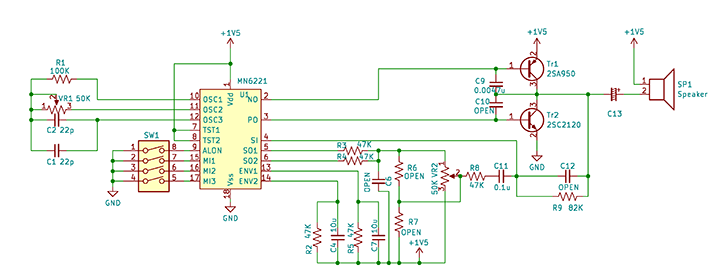

発注しそこなった基板の回路図。この他に電源回路とライン出力がつく。

C12を1000pFくらいにすると響きが多少マイルドになる。

仕方がないのでブレッドボード上で音出し。

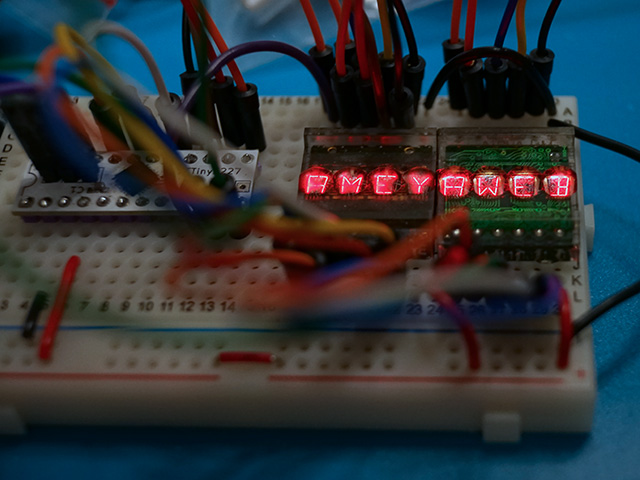

先日,ミキサーのNeve 66の基板をバラして部品取りをしたときに出てきた部品の中で,SIEMENS DL1414TというLEDがあった。文字高5mmくらいの超小型4桁16セグメントLEDモジュールだ。16セグメントというのは普通に使う7セグメントに対し,更に9セグメント加えてラテンアルファベット表記をできるようにしたもの。こいつはそれを4桁表示する。普通に考えると16セグメント分の16本と,4桁分の4本,合わせて20本の足を制御してダイナミック点灯だが,そんなことをマイコンで制御したら20本余計に足が必要になり不経済だ。そこで,このLEDはSRAMとキャラクタROMを内蔵し,内蔵SRAMにASCIIコード(数字かアルファベット大文字)で出力文字を書き込むと中で勝手に内蔵キャラクタROMから表示パターンを読み出してダイナミック点灯するという仕掛けになっている。透明樹脂で封止されているが基板丸見えなのがレトロ風味。外に出ているのは内蔵SRAM用のデータバス7本と,4桁あるのでアドレスが2本,書き込み許可信号1本,電源とグランドで計12本。複数個使う場合は書き込み許可信号以外の全ての信号を数珠繋ぎできる。SIEMENSの他にHP製のもあり,アリエク経由で中古を入手できたのでSIEMENSと並べてATtiny3227で光らせてみた。2つ並べると8文字出せるので昔の液晶っぽくなる。しかも液晶よりこっちの方が断然格好いい。どこかで復刻しないかしら。

Neve 66に入っていたSIEMENSのDL1414と,アリエク入手のHPのDL1414を並べてみた。

左がSIEMENS製,右がHP製(HP→Agilent→AVAGO→現Broadcom)

松屋の創業ビーフカレー,昨日からかなりの値上げをもって期間限定復活。うーん,カレギュウにするとサイドメニュー何もナシでも千円超か。味は悪くないのだけど,具をひとつトッピングするだけで千円超ってのもなぁ。

次期MacOSの発表が。tahoeって,例によって地名シリーズか。しかしまぁ,愛用のMac mini early 2020は事前の噂通りサポート外ときましたか。2022年まで売っていたのでギリギリ収まるかと思ったが甘かったか。まぁ,誰かがパッチ作るんだろうな。

歯医者の日。出血は止まったが穴はまだ塞がってない。順調だそうなので,また来週消毒に来てという。まだまだかかるか。

秋月の店頭で売ってたアウトレットのビスマス入り低温クリームはんだを試してみる。ディスペンサーに入っている奴だ。Sn42/Bi57.6/Ag0.4の割合だ。高いのはビスマスもだが,銀もだろうな。使用期限が7月なので2140円。同じものをDigikeyやmouserで買うと2千円台なので,そんなに安いって訳でもないのだが,お気軽にお試しということで。シリンジに付属している平加工ニードルは太すぎるので,これは別売りの#23Gに変更。ニードルが細いのでディスペンサーを付けてコーキングガンのように使う。リフローのプロファイルが共晶はんだのままだと最初の予熱ではんだが溶ける。全然予熱にならないのでプロファイルは変更して使った方が良さそうだ。ニードルを変更した状態でピン間隔1.27mmまで無問題。0.68mmや0.5mmだとやはり多く載った部分にブリッジができるが,まぁこれは仕方がない。後は修行あるのみ。

調子に乗って120km制限の東関道をぶっ飛ばしたお陰かはわからんが,ウチのヴィンテージカーの車速センサが逝ってしまった。パワステの重さ制御が効かないのでスピードを出すと超軽ステ。昔借りた某社のレンタカーでそんな感じの車があったが,これはさすがに危険だ。ウチのヴィンテージカーはこの状態で微動を検出すると安全回路が働くのかは知らんが,スピードを出すとパワステ警告ランプがついて,普通の重ステになるのが面白い。一昨年作成した「GPSで真の速度がわかるスピードメータ] を別途搭載しているので,速度に応じてハンドルが軽くなることと,クラッチ警告音が鳴りっぱなしになることと,自動クラッチが昔のオートマ車のようなタイミングで切れることを除けばGPSの電波が届かないトンネル内以外は特に問題はないのだが,修理かな。ググったら部品はまだ入手できるようだ。

しばらく前にイオン系列で売っていたカップ麺のフォーを食べてみる。牛肉の方。なかなか再現率高。添付のオイルが凄くいい味出してる。くたくたに煮込んだ牛バラを入れればそのまんま香港の牛腩麺(+河粉アレンジ)だ。それは香港麺だって? いや,牛腩麺扱ってる店は麺のアレンジができる場合が多いのだ。いわゆる香港麺を河粉(フォー)や米線(米で作った稲庭うどん似の麺)や烏冬(うどん)に変更できる。もちろん,メニューに記載があり,かつ,在庫がある場合。河粉は戻しに時間がかかるので,陽が昇っているうちにいかないと品切れになる。行きつけの華姐清湯腩,昼は近所の学生優先,夕方は混んでいるので夜に行くのだが,河粉品切れだから明日の昼においでと言われたこと数回。もっともこの店,ミシュランに載ってから行列が長くなってしまい,夜でも行きにくくなってしまった。残念。

Switch 2のマリオカートワールドをプレイ。基本的な操作はSwitch版や3DS版と変わってないように見えるが,最近はiPhoneでしかプレイしていないので最初は戸惑った。そうだ,LボタンとRボタン使うんだっけ。前作同様アイテムの2つ持ちも可能。これもiPhoneで3つ持ちに慣れてしまっていたので,2つしか持てないと使うタイミングが難しい。とりま操作に慣れてある程度コースを覚えるまでフリーランではなくグランプリで個別コースを走ることに専念しようと思うが,それこそ山あり谷あり。今回はそれに加えて海あり。おまけに周回コースはグランプリの最初の一つだけで,のこりの3つのコースは途中まで1本道だ。あと,今回は水中ではなく水上コース。穏やかな海もあれば,うねりまくる海もあるわけで,3D的に前後左右から押し寄せる大波を120Hzのヌルヌルで動かしまくっている。これってかなりの計算量のような...

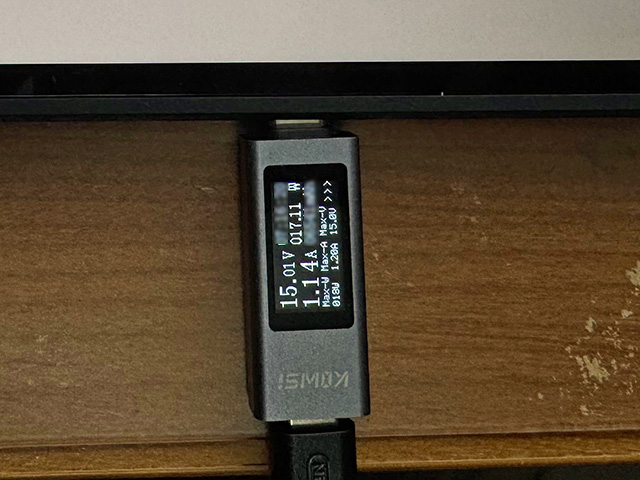

Nintendo Switch 2が無事届く。ついでにProコントローラも。最初に充電しろと書いてあるので充電。実測15Vで1.5Aいくかいかないかくらい。アダプタは60W品。本体だけなら常時携帯用はPD 30Wでもいけそうな気もする。もちろんドックにいれたり,周辺機器も同時充電しないのが条件。で,さっそくNintendo Switch2のひみつ展をプレイ。オンラインで990円。タダでバンドルしてもよさそうな内容だと思っていたがミニゲームが意外と遊べる。990円ならアリだ。プレイ画面をいくつか撮影したのだが,XやYouTubeなどの大手メジャーサイト以外にプレイ画面を掲載するのは任天堂のガイドラインではNGのようなので割愛。ミニゲームを4Kとカメラ以外全種類遊びながらクイズ全問とスタンプ全部クリアまで6時間くらい。セラコンの量が先代の倍以上とか,マニアックな情報まで教えてくれる。こいつの大増産でコンデンサ屋はさぞかし儲かっただろうに。しかしまぁ,なんというか,睡眠時間くれ。

初期設定画面でだいたい20W以下。最大でも30Wはいかなかった。ゲーム次第かもしれんが。

Xで話題に出ていたメラミンスポンジで基板のフラックス洗浄をするという技を試してみた。5mm角くらいの小さなメラミンスポンジをサンハヤトのフラックスクリーナー(匂いで判断するに中身はおそらくアセトン)に浸して,ピンセットをつかってゴシゴシと拭く。これ,結構イケるかもしれん。綿棒ゴシゴシよりは楽。あらかじめ5mm角程度に切り込みを入れた中華製品があるので,それを使えば小さく切る必要もない。

長嶋茂雄の訃報。色々な写真が出てきたけど,後楽園球場なつかしいわ。後楽園球場といえばスコアボードの「パイオニア」。ガキの頃,巨人ファンだった親父が買ったオーディオもパイオニアだったっけ。オーディオメーカーのイメージが強いが,レーザーディスクやそれを使ったカラオケもパイオニア。iPhone誕生の10年以上前に出て時代を超先取りした全面液晶パネル携帯電話ってのもあった。以前使っていた廉価製品のカーオーディオのアンプをバラしたら,デジタルアンプかと思いきや,FET使った真面目なアナログアンプが搭載されていて驚いたんだっけ。車載以外のオーディオは10年前にオンキョーに譲渡。今となってはカーナビ屋だと思われているのかもしれんが。

長嶋さん,おいら的にはがんばれタブチくんのイメージなんだよな。こういうの。

長島監督は伊武雅刀だったっけ。プロ野球ニュースの佐々木信也は何と本人。

歯医者で抜歯して口中血だらけなのにうっかり買ってしまった崎陽軒シウマイ弁当,横浜開港祭の宣伝入りだった。調べてみると5/28〜6/2販売分の5日間限定で,それも一部の販売店舗だけだそうで。貴重品?なのか?

昔ながらの紐がけ。

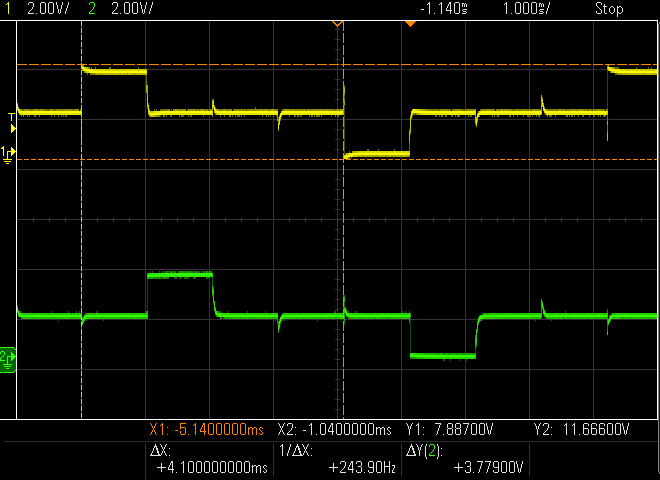

デジットに置いてあるジャンク液晶,コイツを汎用マイコンだけでなんとかならないかテスト。普通に液晶コントローラPCF8551や中華のHT1621を使えば楽勝だが,汎用マイコンで点灯させてみる。問題となるのがコントラスト制御。最初はRaspberry Pi Picoで3.3V駆動したが,見事に真っ黒になってしまった。もっと電圧を下げないとダメらしい。LEDは流す電流で変わるので抵抗を挟めば良いが,液晶は消費電流がごく僅かなので電圧変化で制御するのが楽だ。となると汎用マイコンのI/O出力はそのままでは使いにくい。DACの先にアナログスイッチをつける方法もあるが面倒だ。それなら,動作電圧が可変できる汎用マイコンをつかって,マイコンそのものの電源電圧を変えてみるのはどうだ?という案。まぁ,普通に先駆者はいるもので,デジットの部品のおまけについてる説明書きにも「※表示コントラストは電源電圧で調整します」と書いてある。当たり前のアプローチなのだろう。おまけに「※液晶駆動機能つきマイコンを使用すると便利です」とも書いてある。そりゃそうだろう。余計なお世話だ。

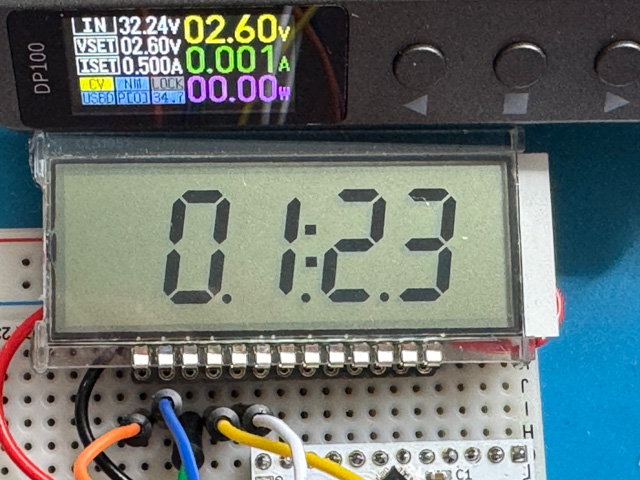

というわけで,先月ネタにしたATtiny3227の出番。もっと安い奴で構わないが,残念ながら秋月に置いてある14ピンのATtiny404ではピンが足りない。20ピンか24ピンのシリーズが必要。そうは言っても,安い奴と高い奴の価格差は百円前後だ。実験用の少量買いならケチることもないと思う。ArduinoのmegaTinyCoreを使ってプログラムを組み,動作させながら実験用電源装置の電圧を落としていく。すると我が家の環境では2.6Vくらいが最適のようだ。マイコンそのものやプログラムによっても変わるだろうし,気温でも変わるだろうから一概には言えないが,この液晶はだいたいその位のところに最適ポイントがあるっぽい。

コモン端子側は4時分割なので,1mS幅で中間電位からプラス側とマイナス側のパルスを4つずつ作成

あれれ,電圧測定が緑のCH2になってる。まぁいいか。

だいたいこの位の電圧が見やすかった

さて,これで何を作ろうか。1mS間隔でよければ普通に割り込み制御で動作させても他が軽い処理なら間に合いそうだ。処理が少し重くなるようなら別のマイコンに処理をやらせて,コイツはシリアル接続で命令受けて動くようにすれば良い。比較用に中華の液晶コントローラもいくつか入手したので,今度試してみるかね。